本部・カンパニー単位での開催が決まった第2回労使協議会。この異例の提案の狙い、込められた想いは何だったのか? 当日を前に、佐藤恒治社長、東崇徳 総務・人事本部長にインタビューした。

期待:本部別の話し合いに求めること

もう一つの質問は、第2回労使協に期待することについて。

佐藤社長は、従業員が念頭におくべき環境認識について念を押し、回答した。

佐藤社長

トヨタは未来へのいろいろな挑戦ができる環境にある会社だと思います。

例えば、試験車が必要であれば、購入して、好きなだけ乗ったり、分解したりできる。ただ、それをどうリターンにつなげていくか。その意識がなければ、固定費だけがどんどん膨らんでしまいます。

トヨタは体が大きいので、倒れるのも速い。生産性を高め続けなければ、持続的に成長はできません。

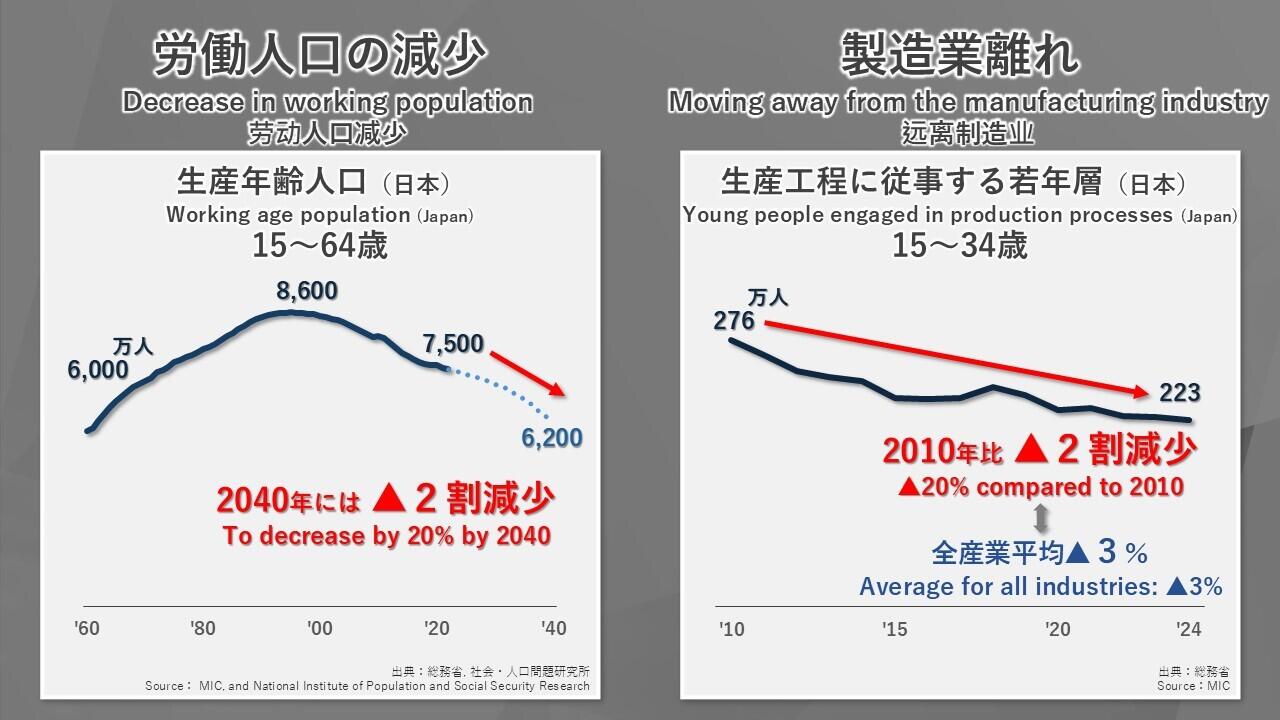

日本では、今後20年以内に労働人口が2割減ります。つまり、生産性を2割上げて、(今と)トントン。

これは本当に大変なこと。みんなで生産性を上げ続けないといけない。

そんな状態で、これまでの「頑張り」だけを話し合っている場合じゃないという健全な危機感を全員がもってほしい。

今、トヨタがチャレンジできるのは、会長が15年かけて、経営基盤をつくってくれたから。

普通は会社が潰れてしまうような規模の挑戦で、失敗してはダメなんです。でも、私たちは「失敗していいよ」と言ってもらえる。そのありがたさを理解しなければいけないと思います。

(生産性を2割上げようと言っても)あまりにも話が大きくて、何をやったらいいか、わからないかもしれません。

でも、足元の一歩でいいんです。それが積み上がったら会社が変わる。みんなで変えてみようとすることが大切だと思っています。

1回の話し合いですべて解決するとは思っていません。でも、本部長・プレジデントのもとで、何か一つでも決めて、変化が生まれれば、「声を上げれば会社は変わるんだ」という体験ができる。それは次の声につながると思うんです。

本部内の課題は本部でどんどん議論すればいい。それを次の1年でやれるようになりたい。

そして、もう一つ、私たちが期待するのは本部長・プレジデントの覚悟です。自分の責任で何かを決めて、それを背負っていく覚悟を持ってほしい。

各職場の人たちが見ているトップは本部長であり、プレジデントです。目の前で物事を決める。決めるのは怖い。「会社の方向性と合っているか」「本当に自分が決めていいのか」と悩むと思います。それでも、決めてほしい。

新しい労使協の提案の当事者でもある東本部長は、組織への自らの向き合い方も省みながら、「当事者意識を持って、話し合いに臨んでほしい」と求める。

東本部長

僕自身、第1回労使協の後から「さぁ、自分の本部はどうしよう…」と考えて動き出しています。

でも、それ自体おかしいですよね? 去年、一昨年も本部を預かっているんだから、労使協に関係なく、行動を起こしていかないといけない。でも、「いざ来週」となって、焦って動き出しているんです。

当事者意識が欠如していたんだと思います。まったく動けていなかった。まして、ほかの本部・カンパニーを預かっている皆さんからすると、「労使協は人事のイベントだ」と考えている人も少なくないかもしれません。

新しいやり方なので、うまくいかないかもしれない。職場は本音を言わないし、それぞれの職場のトップは決められない。でも、それが現実なら、そこからスタートしたい。

1個でも決めてみる。「この本部長、小さいな」と思われるかもしれませんが、職場に目を向け、向き合っていく訓練だと思います。

覚悟が問われているのは、本部長やプレジデントだけではない。佐藤社長が補足する。

佐藤社長

そして、今度は私たち執行チームが(覚悟を)問われる立場になるんです。本部長は自分で決めて、動いてみる。私たちは本部長に任せる。そういうトレーニングをやるチャンスだと思っています。

「まず行動しよう」と言うからには、自分たちが行動してみせないといけません。私たちもうまくいくかわかりません。

でも、「全員野球でやるんだ」と言っていて、職場ごとに事情は違うという実感はあるわけだから、「何かやってみようよ」という想いでいます。

より職場に根ざした話し合いが必要です。だけど、それは労使“懇”ではありません。第1回労使協でも、念を押したのは「本部別の労使“協”をやろうね」ということでした。

懇談会は何かを話し合って、理解が深まれば目的が達成できる。でも、今回は「お互いのことが理解できたね」ではダメです。私たちは黙ってサポートする。権限委譲すると言っているので、何でもいいから決める。行動する。胆力が問われます。

もしも、各職場で話し合いをしてみて、決めきれない、人事制度などの全社の仕組みが壁になっているということがあれば、全体で議論しようと思っています。

本部・カンパニー別の労使協について、事務局の人事として、どういう案内をかけているのか?

東本部長は「各職場で26日に一斉にやることだけが決まっています。ですが、1回だけの開催では、何もできないと思います。第2回労使協の前後、そして、それ以降どうやるかはおまかせです」と答えた。

全社の代表が一堂に会して行う労使協を、本部・カンパニーへ移すという例のない今回のチャレンジ。2人のインタビューを通じて、社内には戸惑いが広がっていることもうかがえた。

第1回労使協の冒頭、佐藤社長は「行動することが、不安を取り除く唯一の方法」とコメントしている。

「漠然とした不安感」を「健全な危機感」にしていく。職位や肩書、さらには、労使の関係を超え、一人ひとりが当事者意識を持ち、行動を起こす。今回の試みには、そんな期待が込められている。

「全員参加」の話し合いを目指して、今週、各職場で労使協が行われていく。