大量のプラモデルやフィギュアが集められた秘密の部屋。資源の完全循環による「捨てるところのないクルマづくり」に必要だというが、一体なぜ...?

こけし、恐竜、土偶のようなものからフィギュア、漫画まで。

トヨタには、ある目的のために、クルマとは関係ないものが集められた秘密の部屋がある。

これらは、あらゆるモノの構造を分析し、今までとは違った車両設計のヒントを探るために集められたという。中には「オカピ」という動物の人形も。

オカピは世界三大珍獣の一つとされ、キリン科に属する哺乳類。ちなみにキリン科にはキリンとオカピの2種類しかいない。

さすがにクルマづくりに関係ないでしょ…と思いきや、記事後半でその意味が明かされた。

38万人にわずか数名。変わった役職の理由

取り組みを進めるのは、トヨタ構造デザインスタジオの大學(だいがく)孝一。

彼の役職は「テーマプロデューサー」。トヨタの従業員は世界に約38万人もいるが、この役職名は2、3人ほどだという。

大學孝一 テーマプロデューサー

構造デザインスタジオはいわゆる「部署」に相当しますが、部長という肩書ではなく、外から見て何をしているか分かりやすい役職を名乗っています。

主な業務は、軽量・高剛性で部品も少なく安価な車両構造を考えること。

部品や組み立て方を変えたら性能にどう影響するか、クルマづくりの新しい方法を探る。だからこそ自由な発想を大切にしています。

役職より役割を大切にする大學が2021年に立ち上げたのが構造デザインスタジオであり、「ジオロジカルデザイン」に取り組んでいるという。

「ジオロジカルデザイン」とは、資源の完全循環による捨てるところがないクルマづくり・次の命づくりへの挑戦だ。

3万点もの部品でつくられるクルマで、資源の完全循環なんて実現できるのか。難易度は極めて高いが、大學は「やらなくてはいけない」と語る。

大學テーマプロデューサー

きっかけは、クルマの廃棄現場を見たことでした。

「え?これ、捨てちゃうの?」と驚いて。もちろん廃材の一部は建材の基礎や舗装材などに活用されてはいますが、結局、新車をつくるときの大半は新たな素材を使う。本当の意味でのサーキュラー(循環)ではないと思いました。

たとえばガラス。自動車用のガラスは、お客様の安全を守るため高強度で固い。そのため溶かすための温度も高く、リサイクルにかかるエネルギーも大きい。

再利用を考えるより、新しいガラスを使ったほうが一般的には費用も抑えられます。なのでお客様にも負荷をかけない。でも、そのままだと廃材は増え続ける。

「資源循環」と「コスト」、両方の問題をどうクリアするか。悩む大學だったが、ある時、決心がついたという。

大學テーマプロデューサー

トヨタは年間1,000万台ものクルマをつくっています。つまりその分、廃材もたくさん出している。だからこそ、モノをつくる技術部の僕たちが考えないといけない。

理想論でいえば何もつくらないことが一番かもしれませんが、お客様の移動の喜びをなくす訳にはいかない。

そんな時に豊田章男会長が「次の道を発明しよう」とグループビジョンを発表しました。チーム内でも、いいクルマとは何か、改めて定義しようとなったんです。

そこで、従来のクルマづくりに加え「捨てるところがない新しいクルマづくり」を目指しつつ、どうしても出てしまう廃棄物に価値をつける「次の命づくり」とそのための「仲間づくり」も構築する。そんな「ジオロジカルデザイン」を目指すことにしました。

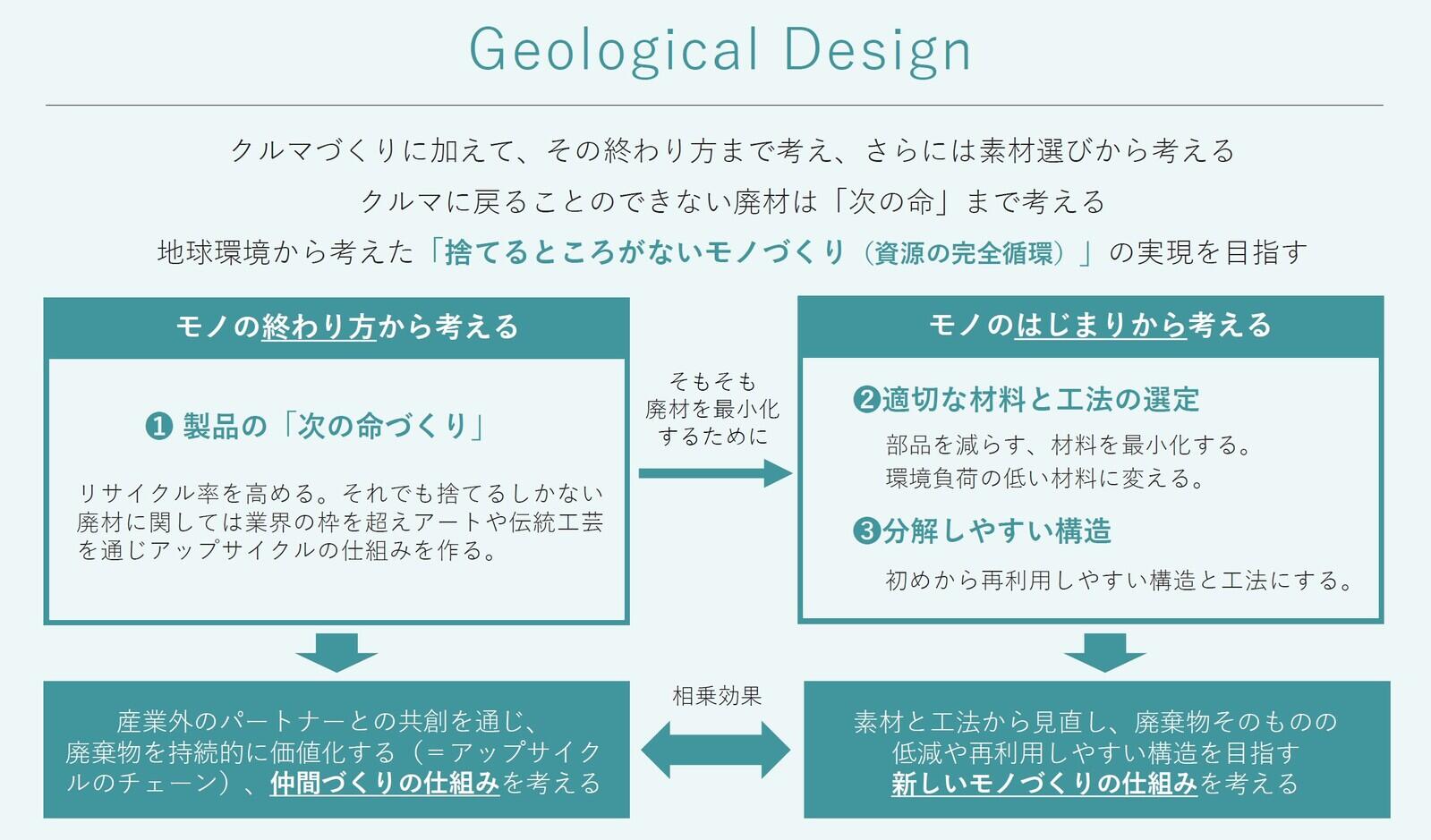

ジオロジカルデザインには「モノの終わり方」と「モノのはじまり」という2つのアプローチがある。

まず「モノの終わり方」では、どうしても出てしまう廃棄物をアートや工芸品にアップサイクルし、ゴミを価値あるものに変えていく。

「モノのはじまり」では、クルマに使う部品を減らしたり、材料を変える。そのためクルマそのものの重量を軽くすることも目指している。

例えば、クルマを100キロ軽くしたうえで剛性を上げるとどうなるか。構造デザインスタジオのオフィスに行くと、ゲーム機につながれたドライブシミュレーターが置かれていた。その理由は…