鍛えた稼ぐ力で、未来への投資ができるようになってきた中、潜むリスクとは?5年後、10年後、50年後を見据えるからこそ疎かにできない課題を労使で見つめ直した。

安定した経営基盤は当たり前ではない

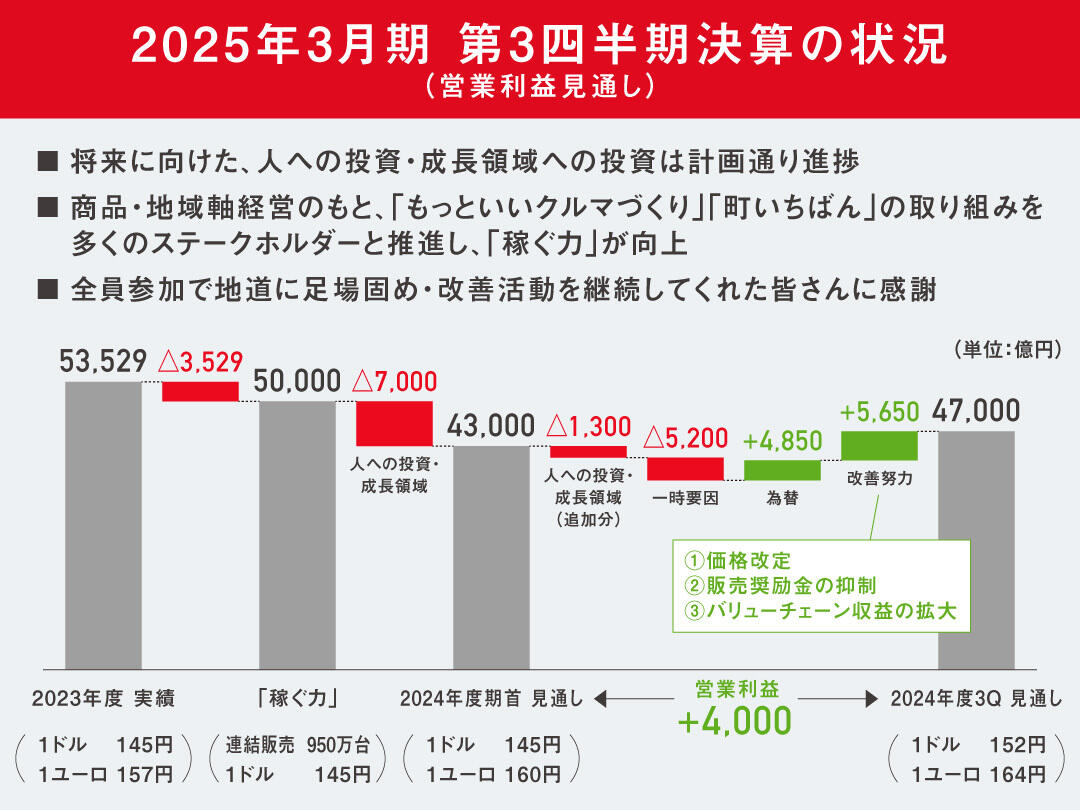

こちらは、第3四半期決算の公表時にも使われた営業利益の見通しを示したグラフ。

人への投資や成長領域への投資に1,300億円を追加しながらも、営業利益プラス4,000億円を見通していることについては、先日トヨタイムズでもお伝えした通り。仕入先や販売店も含めた現場の改善努力が大きい。

北米や欧州、アジアなど所在地別の営業利益でもバランスのとれた収益構造となっている。

研究開発・設備投資で余力に恵まれている状況だが、アメリカでの新政権誕生や、グローバルサウスの多くの国・地域との競合もあり、山本正裕 経理本部長は「この状態を続けていく、維持していくのは、簡単なことではない」と引き締めた。

中国と日本の違い

短期開発と欧州・アジア進出が著しい中国の自動車メーカーについては、「一般的には、多くのリソースをかけ、長時間労働をして短期開発をしているのが事実だと思っています」と中国本部の上田達郎本部長。

上田本部長は、私見としつつ、以下のように中国の労働環境の特徴を挙げる。

・働き盛りの世代は、厳しい競争社会で、頑張らないと取り残されると教えられている。

・徹底した個人主義、成果主義。

・モノづくりの大切さが教育されていて、想いが強い。

また、創業者とマネジメントが同じ志と、熱い想いを持ち、若手もそこに憧れ、「会社で何をしたいか非常に明確」だという。

トヨタでは、豊田章男会長が創業者である豊田喜一郎の想いを語り、「もっといいクルマをつくろうよ」と声を上げている。

上田本部長は、こういったことは日本では「極めて特殊」というが、そんなトヨタでもマネジメント層と若手に課題を感じている。

上田本部長

我々はスタートアップ企業、あるいは、中国と同じように、創業者の想いをしっかりと会長に伝えていただいている部分があるなと思っています。

一方で、我々はどうしているのか振り返ると、例えば、私も含めたマネジメントは、自分たちが育成されてきた時代は、丁稚奉公的な仕事をしたりとか、細分化された仕事をしたりとか、他社委託していたものを管理するとか、そのような仕事をしてきました。

そういう人間が、今の若い部下にクルマづくりの面白さを熱く語れるか、適切な役割、権限をアサインできているかというと、できている人も多いとは思いますが、できていない人も散見されるかなと(思います)。

過去の成功体験にとらわれて、会長や社長が言うDCAP、「まずやってみろ」というところから、なかなかできない。

過去の経験や、呪縛から解き放たれないところもあるのではないかと思います。

また、一方で若いメンバーも、受け身になっている人も、いるんじゃないかと思っています。

宮崎洋一副社長は、競争力の維持・向上のために“正味率”をカギに挙げる。

宮崎副社長

こういった収益を出せるのは、魅力あるもっといいクルマづくり、そしてお客様との絆づくりをしっかりやってきたからこそ、あるいはやっていただいているからこそだと思っています。

ただ競争に勝っていくためには、人と同じことをやっていたら勝てないのは明らかだと思います。他とは一味違うことをする。我々は幸いにして、過去のいろいろな取り組みの成果もあって他社よりも少しだけ余裕がある。

この状態を使って、引き続き1歩でも2歩でも前に行かないと競争には生き残れない。もう一度ここをベースで考えるべき環境なんじゃないかなと思います。

そのためにも、その原動力はやっぱり人。やる気と元気を持って、正味率を上げて働いていただけるような環境をつくっていくことを忘れちゃいけないと思うし、その集合体になるチームワークをどうやって引き出すかが、肝だと思っています。