大量のプラモデルやフィギュアが集められた秘密の部屋。資源の完全循環による「捨てるところのないクルマづくり」に必要だというが、一体なぜ...?

プラモデルは学びの宝庫!

「構造を変えたクルマを試すには、実際に乗ってみるのが一番。でも、場所の準備やテストコースの運転資格も必要で、簡単ではない。でもシミュレーターならすぐ試せます」。

「あと、人って『楽しいこと』や『儲かること』はほっといてもやりたくなるじゃないですか(笑)。少しでも仕事を楽しくして、取り組みが加速する環境をつくりました」と大學は語る。

冒頭の部屋に、フィギュアや漫画が大量に集められていたのもその一環だ。

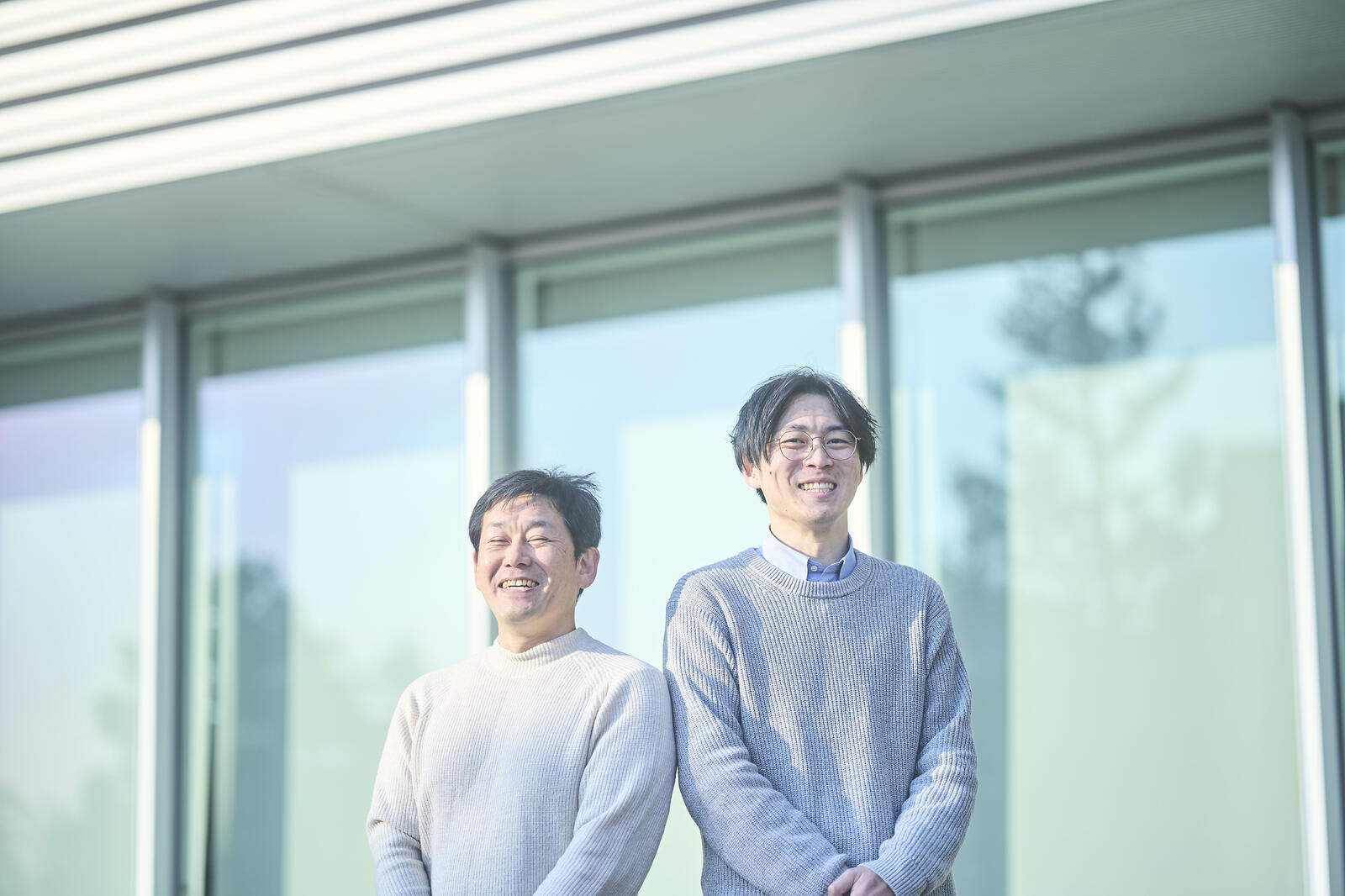

大學テーマプロデューサー

子どものころに遊んでいたプラモ・漫画・ゲーム・ラジコンなどを仕事につなげたら、新しいことを考えるのがきっと楽しくなる。

一見関係なさそうに思えますが、例えば飛行機は軽量化技術の塊なんです。ゼロ戦(零式艦上戦闘機)は溶接が少なく、クルマづくりに活かせるかもしれない。

船の模型は1/350スケールなどですが、大きなものは小さく設計したほうがシンプルにつくれると造船から学べました。クルマの構造検討も3Dプリンターで小さくつくれば早く安くできるんです。

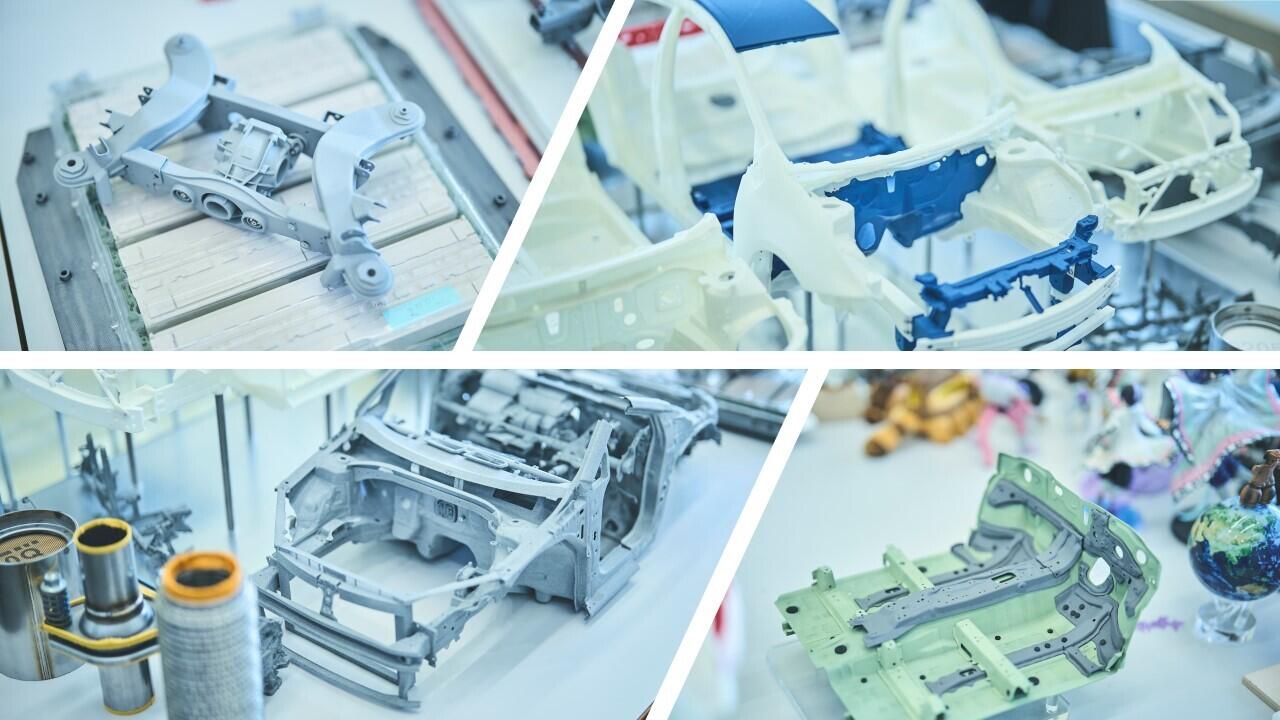

実際に大學は、あらゆるパーツを3Dプリンターで“小さく”つくって新たな構造を模索している。

バッテリーEVの電池の効率的な積載方法について大學は「あのメーカーはこのように敷き詰めていますが、こっちのメーカーはこうなっています」と小さな模型で比較して見せてくれた。

なるほど、小さくすると分かりやすいし、何が最適かも考えやすい。

他にもサスペンションの位置を変えた場合の構造変化など、あらゆることを素早く試しているのだ。

タミヤのラジコンはすごい(笑)

大學テーマプロデューサー

クルマの構造を小さく俯瞰できるといえば、ラジコンも勉強になります。タミヤのラジコンはある意味クルマの完成形に近いと思いますよ(笑)

漫画からも学べることが多い。例えば「頭文字D(イニシャル・ディー)」は人財育成や組織論の教科書になります。新しいアイデアは右脳も左脳も大事だから、チーム名も「右脳系」と「左脳系」に分けています。

遊んでばかりだとクビになるけど、こういう遊び心も大切です(笑)。

「捨てるところのないクルマづくり」へ。世の中に良いことだから、社内の関連部署から否定されることはない。しかし、すぐに取り入れられるかといえば話は別だ。

構造を抜本的に変えるには、各パーツの担当部署すべてとゼロからの調整が必要。何よりも工場の製造ラインもゼロから考え直す必要がある…。想像するだけで頭が痛くなる話だ。

だからこそ、他部署のメンバーにも「絶対にやらないといけない」という危機感と当事者意識を強く持ってもらうことが重要だ。組織が大きいほど変革も大変。

それならばトヨタの外に出たほうが進めやすいのでは?と聞くと…

トヨタでこそ、やるべきことがある

大學テーマプロデューサー

クルマの廃棄問題は、たくさんのクルマをつくっているトヨタが率先して責任を負うべきだと思います。だからこそトヨタの中に自分がいる意味がある。

新たなクルマづくりの構造を、全方位で考える。そのためには一人ではなく仲間が必要。対立軸ではなく、ジャズのように全員が同じ方向を向いて楽しく参画できることが理想です。

大學は「オカピ」になりたいと言う。

大學テーマプロデューサー

オカピは“愛される珍獣”だからこそ今まで生き残ってきたんだと思います。敵をつくる猛獣だったらとっくに駆逐されていたはず。僕たちもみんなに愛される存在になりたいですね。

クルマが急須に?

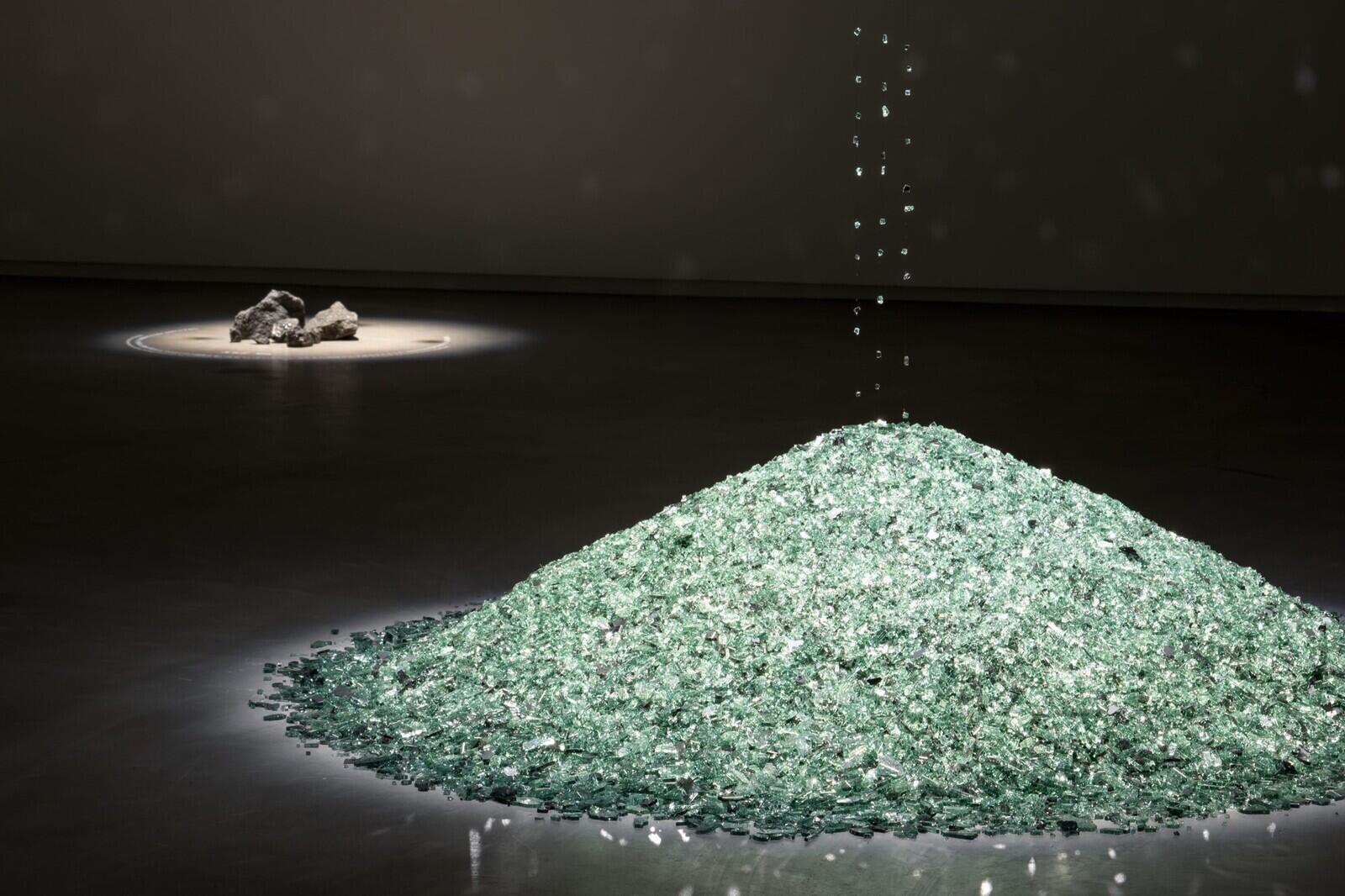

自動車産業の外でも仲間づくりは進む。どうしても出てしまう廃材には付加価値をつけ「次の命」を生み出すために、伝統工芸の職人たちと工芸品やアートを生み出している。

大學テーマプロデューサー

いろんな手段で廃材をなくす仲間を広げる。その1つが伝統工芸やアートです。2024年度にはグッドデザイン賞もいただきました。

みんなが受賞を喜んでくれたように、自分以上に仲間が喜んでくれたとき「やってよかった」と思えるんです。

ゴミが落ちてたら拾ってごみ箱に捨てる。そんなふうにみんなが当たり前の所作としてやってくれるようになれば、世界は少しずつ変わっていくと思うんです。

「捨てるとこころのないクルマづくり」へ。大學は楽しみながら未来を見つめている。道のりは険しい。だからこそ楽しんでやるのだ。