失敗を恐れず挑戦できる職場は育っているのか、余力の創出は? 労使協議会での決意を形にしていくため、再び労使は本音で話し合った。

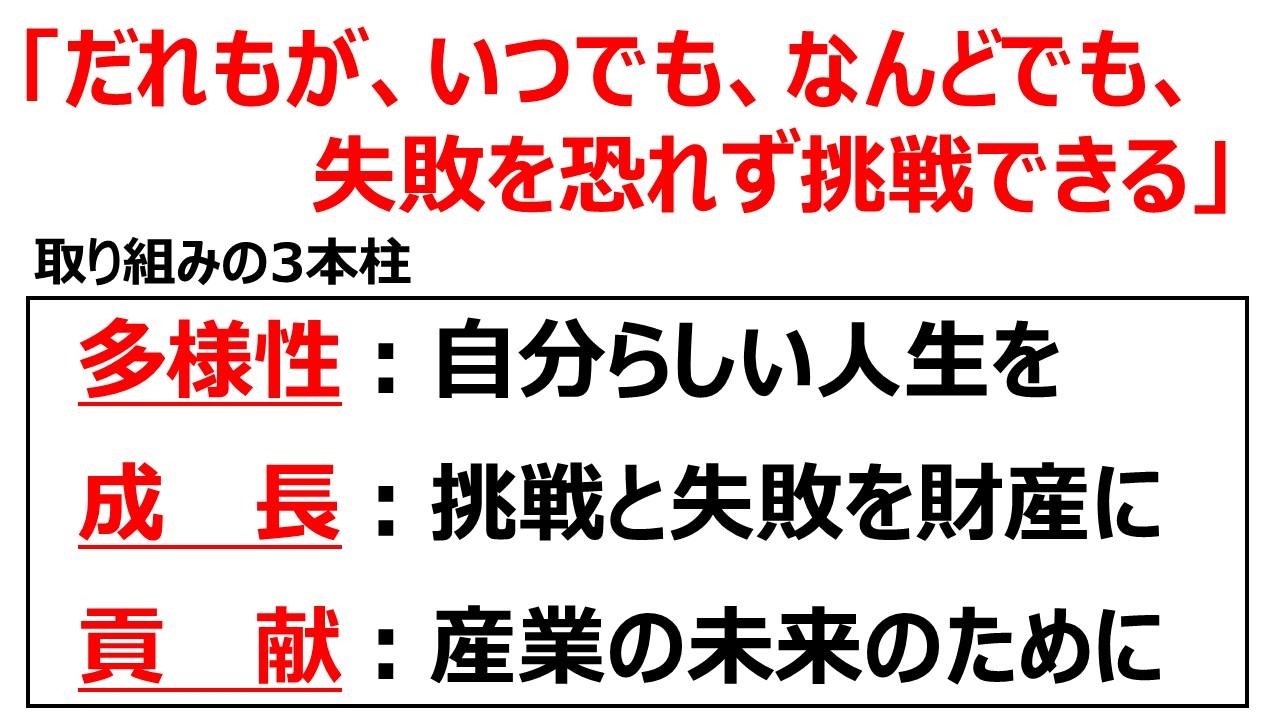

「トヨタを『誰もが、いつでも、何度でも、失敗を恐れずに挑戦できる』会社にしていくことが、これから労使で取り組むべきこと」――。

3月、社長就任を翌月に控えた佐藤恒治執行役員(当時)は、労使協議会(労使協)の場でこのように語った。

それから約半年が経過した8月31日、今年もトヨタ自動車本社(愛知県豊田市)で、労使協で話し合った職場課題への対応状況を確認し合う労使懇談会(労使懇)が開かれた。

話し合いを行動に移していくために

トヨタでは世間一般に“春闘”と呼ばれるものとして、労使が膝を突き合わせて話し合う労使協が開かれている。

ここでの議論を一過性のものとしないために、2022年に労使が継続して話し合う場として新設したのが労使懇。昨年はデジタル化や長納期対応などを議題に3度実施している。

今年の2月から3月、全4回にわたって実施された労使協では、失敗を恐れずに挑戦することが重要なテーマとされ、そのための取り組みとして「多様性」「成長」「貢献」を3本柱とした。

この取り組みをさらに具体化していくために、労使協後、佐藤社長をはじめ中嶋裕樹副社長、宮崎洋一副社長ら幹部職が各職場と約80回に及ぶ座談会を開催。

労使懇では、そこで集まった現場の声に、幹部職らが真正面から向き合った。参加者は労使協と同様に、会社から佐藤社長以下、組合から西野勝義委員長ら。

テーマは失敗を恐れる職場、本音を言えない環境、そして余力不足。挑戦を阻む根強い風潮に、会社はどう応えたのか? 懇談会の模様をレポートする。

ゼロリスクでなければ、安全側に振ってしまう

最初に組合があげたテーマは「失敗を恐れずチャレンジできる職場風土」について。

組合からは、失敗に対する再発防止策を重視するあまり、「失敗はあってはならないもの」という過度な意識が働いている、ゼロリスクを証明できないと、安全側に判断してしまうという話があることを紹介した。

失敗を恐れて挑戦に二の足を踏んでしまう状況。これに対して中嶋副社長が口火を切った。

中嶋副社長

現場の声を聞くと、チャレンジへの理解はすごく浸透していると思います。

ですが、おそらく再発防止も一つでしょうし、何らかの形で誰かに迷惑かけるからだとか、咎められるからだとか、様々な要因があって、意欲はあるものの、その先の失敗を恐れているというたくさんの声を聞きました。

これが全ての回答ではないですが、その失敗を経て何を得たかということが非常に大事だと思います。私たちはたくさんの失敗を上司に許してもらいながら経験した結果、自分たちの血となり肉となり、今があるとお話をさせていただきました。

失敗を経て得られるものは自己の成長だと思います。そもそも成長が感じられる失敗は、失敗ではないんじゃないかと。

組合からはさらに、失敗を恐れる一方でマネジメント層に対してチャレンジしたことへの評価やフィードバックを求める声も。これに応じたのはクルマ開発センターの菅原政好統括部長。技能系社員として入社した開発現場のたたき上げで、失敗するという経験の大切さについて考えを述べた。

菅原統括部長

自分の成長につながるチャレンジや、仕事をしている前後工程のキャリアを積みたいというチャレンジがあると思います。このチャレンジをさせてくれない、評価してくれないという声があります。

僕らはこのテーマは評価する、このテーマは評価しない、そんなことは一切、特に技能系としては思っていませんと断言したいです。

チャレンジしたことによって、その人がどう成長したか、どれだけ苦労したかを見たいと思っています。

チャレンジさせてあげたいということを思いながら、それぞれの職場で幹部職・基幹職の人たちが話し合い、もっといい方向に持っていこうという動きもあります。

失敗というか苦労は買ってでもしろと、今の人には通用しないかもしれないけど、自分自身を振り返ってみた時に、いろいろな失敗が糧になっていると思うので、ぜひどんどん新しいところにチャレンジしてほしいと思います。

エンジニア部門の組合員からも、会話を繰り返すことで評価やチャレンジに対する認識のズレが埋まってきている実感が語られた。

北米本部の小川哲男本部長は、ベンチャー投資会社の事例を引き合いに、チャレンジへの背中を押す。

小川本部長

北米トヨタは組合がありません。相談する相手は上司しかいないんですね。

言いやすいとか言いにくいとか言っている場合じゃなくて、「相談する相手はこの人しかいない」という職場です。

それに対して精神論だけではなく、中間マネジメント層も含めてコーチングということを会社でやっています。

実は私自身も今、チームビルディングというコーチングを受けています。お互いに勉強しながら、コミュニケーション力を高めていく精神と、実際の行動が重要なんじゃないかなと思ったのが一つです。

もう一つは、先ほど失敗の話がありましたけれども、シリコンバレーにトヨタベンチャー(Toyota Ventures Climate Fund)という投資ファンドがあります。そこの事例だと、投資をして2年先、3年先に、なんとかモノになりそうかなというのが3割位です。その3割の中で事業化して、これはいけそうだなというのは1割もないです。

その1割の果実を得ようとすると9割の失敗がいるんです。

イチローさんだって大谷君だって3割打っていますが、7割の失敗がある。失敗を恐れるということは、「10割バッター狙っていませんか?」という気がしましたので、もう少し高い視点を持っていただければと(思います)。

失敗を恐れる必要は無いと、マネジメント層からの意見が出そろったところで、次の議題に移行しようとした東崇徳総務・人事本部長。

そこに佐藤社長が待ったをかけた。