5月の決算説明会で佐藤恒治社長が語った「モビリティカンパニーへの変革に必要な足場固め」。今、トヨタが乗り越えるべき課題とは?

「『クルマの未来を変えていく』。その挑戦のためには、クルマづくりがしっかりできる基盤が必要」。

5月に行われた決算説明会、佐藤恒治社長はモビリティカンパニーへの変革に向けた最重点事項に「足場固め」を挙げ、「意志をもって必要なお金と時間を使う」と強調した。

トヨタでは現在、さまざまな基盤づくりが進められている。今回トヨタイムズでは、「10年後の働き方を変えよう」と動いている、あるプロジェクトを取材した。

31万時間の「読み替え」

合計で31万時間。新車の企画から販売まで、クルマづくりの作業全体の35%を、トヨタが社内資料の解読に費やしていると聞いて驚かない人はいないだろう。

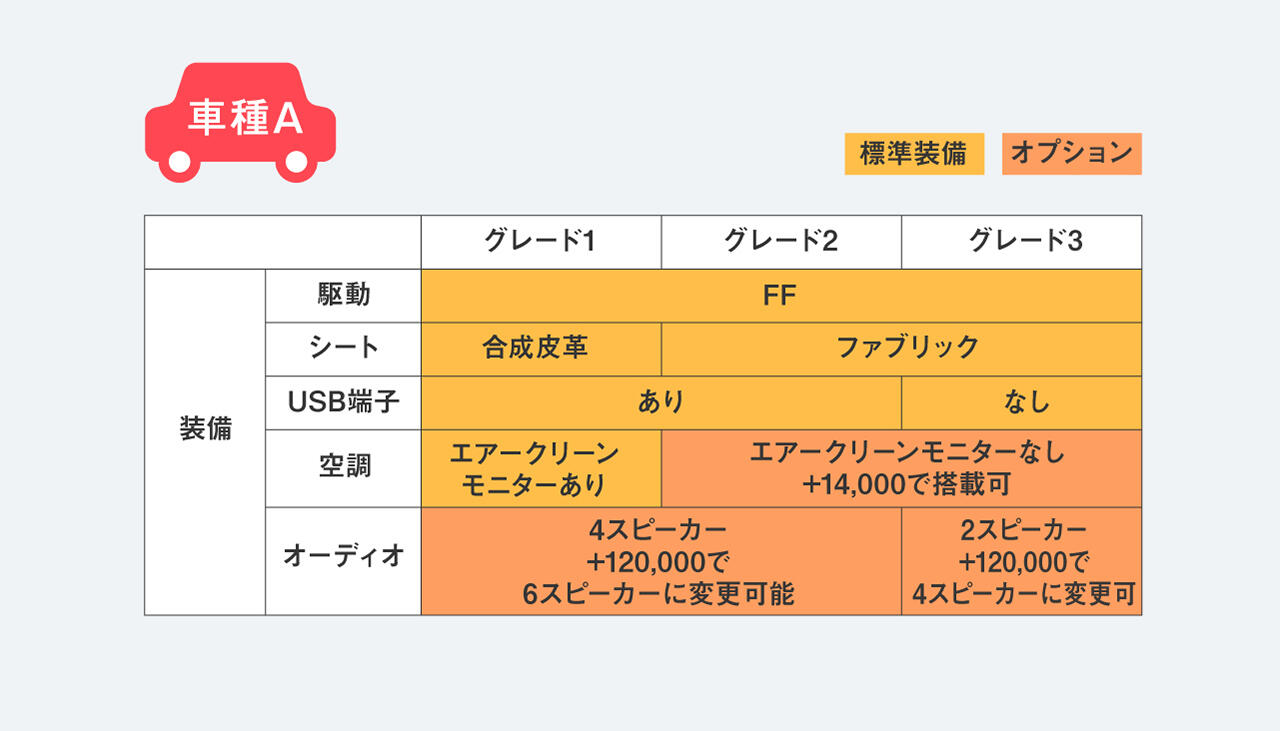

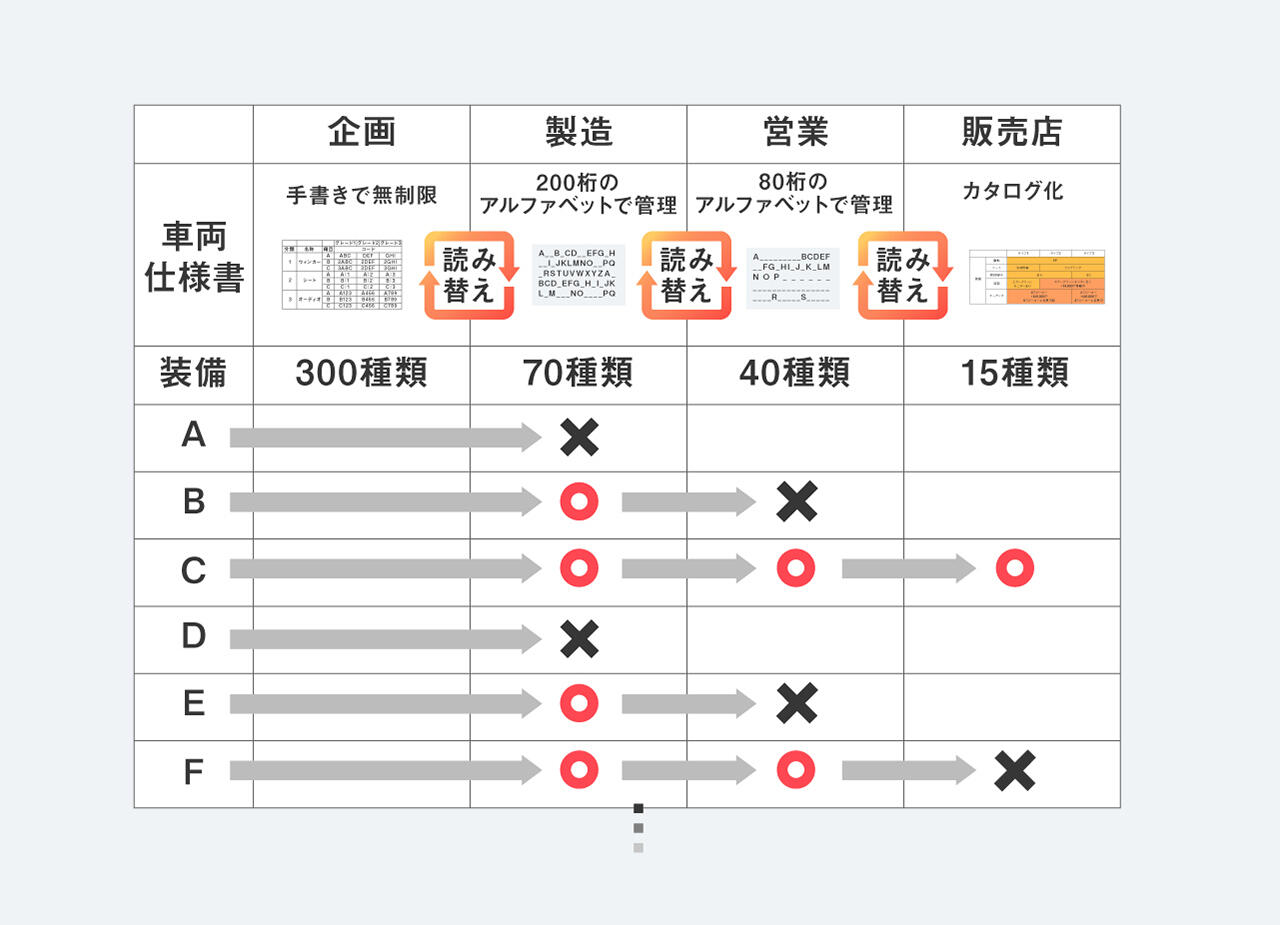

まずは、こちらをご覧いただきたい。販売店のカタログにまとめられているクルマの標準装備、オプションの一部を抜粋したものだ。

ここに載る仕様、つまりお客様が選べる仕様はどのように決まっていくのか。

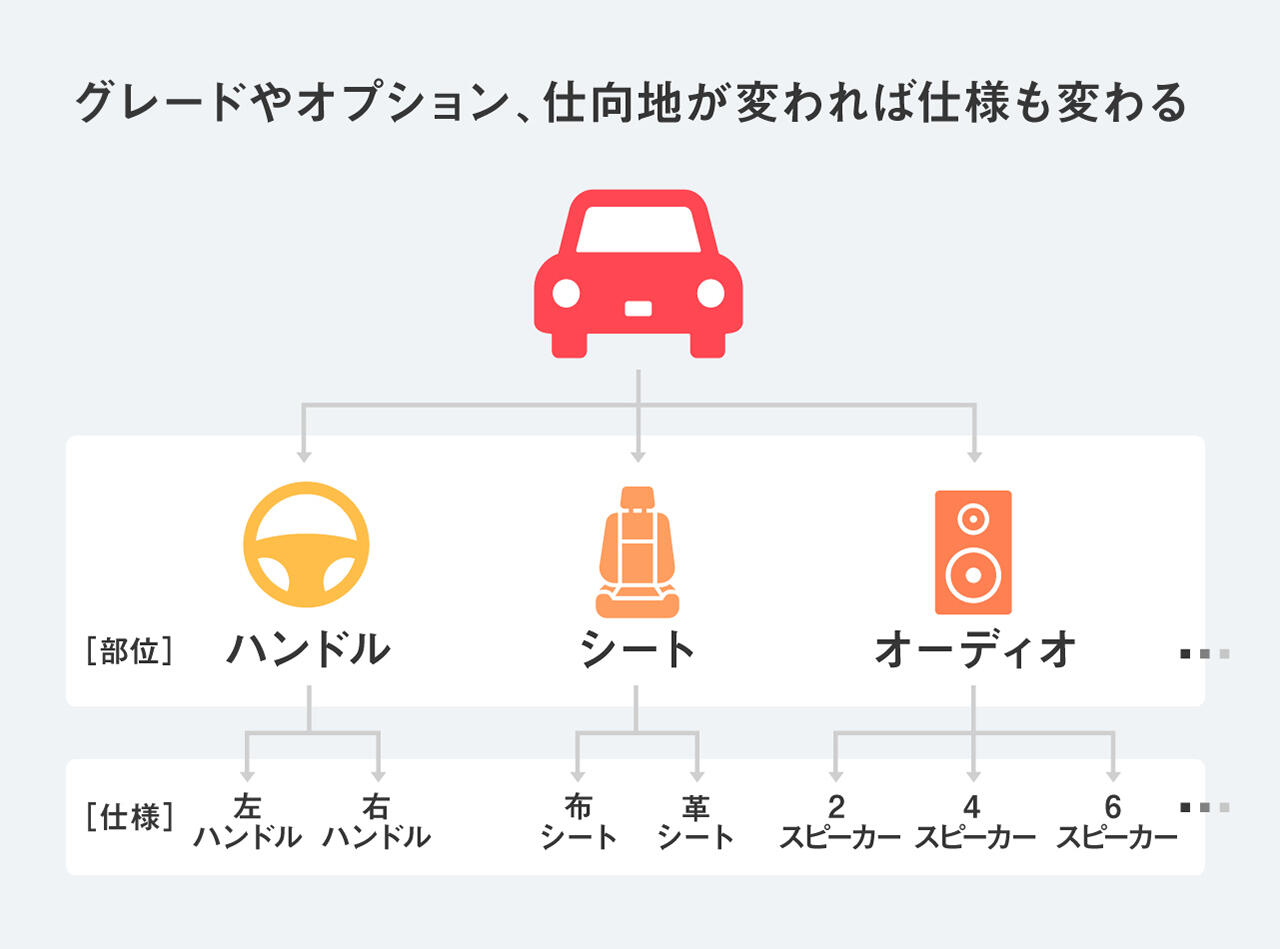

一般論として、クルマは約3万点の部品でできていると言われている。しかし、1車種1仕様であることはなく、グレード、オプション、さらには仕向地などの違いで、仕様の数は増え、それに伴って部品の数も増えていく。

例えば、国によってハンドルの位置が左右異なれば、それに付随してウィンカーのスイッチの位置も変わり、2種類の部品を用意しなくてはならない。

内装についても同様だ。標準グレードは布のシート、上級では革という設定であれば、2種類のシート表皮が必要になる。

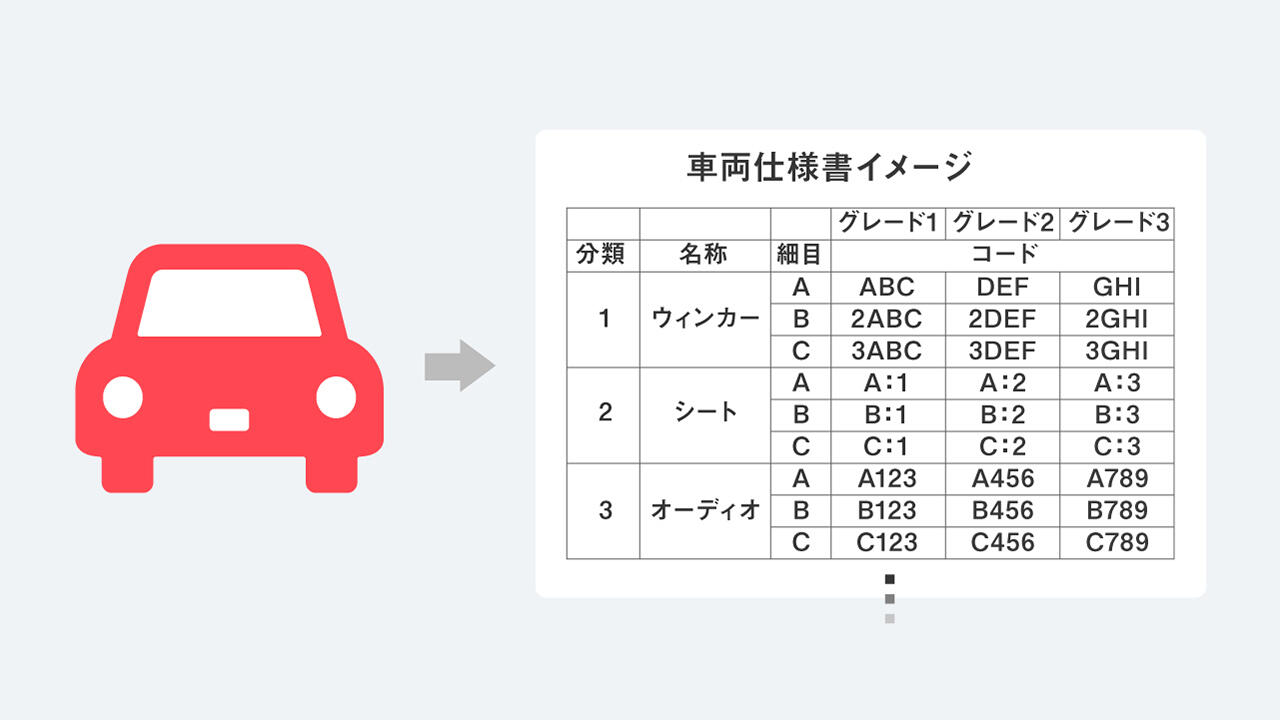

この膨大な組み合わせを整理し、クルマの仕様を表にまとめた書類を「車両仕様書」と呼ぶ。

車両開発の最初期に仕様書がつくられ、それを基に製造部門がどれだけの組み合わせを実際に工場でつくるか検討。そこからさらに、国ごとにお客様が求める装備を各地域の営業部門が精査、実際に販売する数を絞りこむ。

そのような過程を経て、最終的にカタログに載る仕様が決まっていく。一部のカタログでは、それが15種類であるのに対して、企画段階では300種類を構えている場合も。

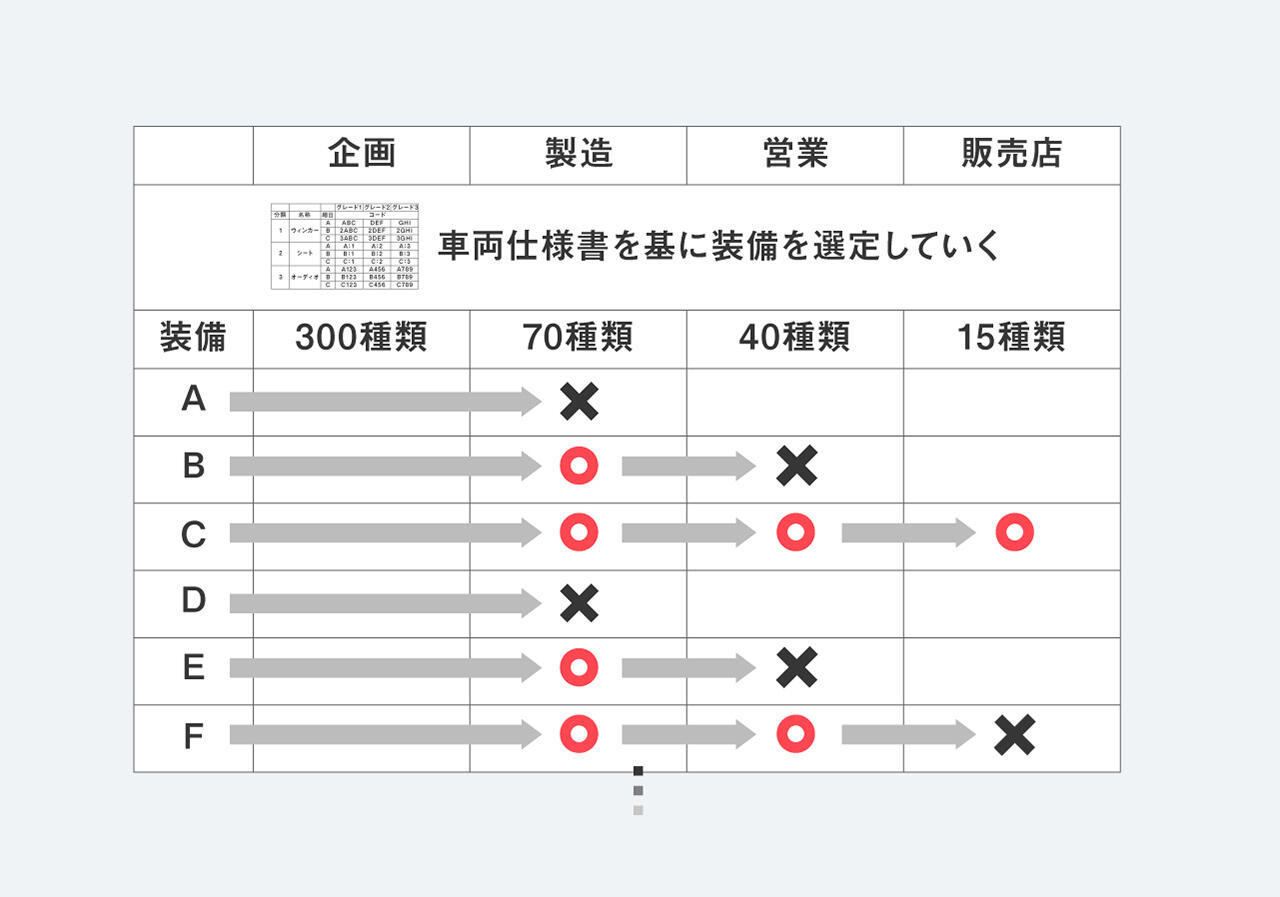

ここで問題なのは、企画や生産、販売など各機能で、車両仕様書の記載を変換して管理しているという点だ。

これにより、機能を経るごとに車両仕様の「読み替え」リレーが発生。以下をご覧いただきたい。

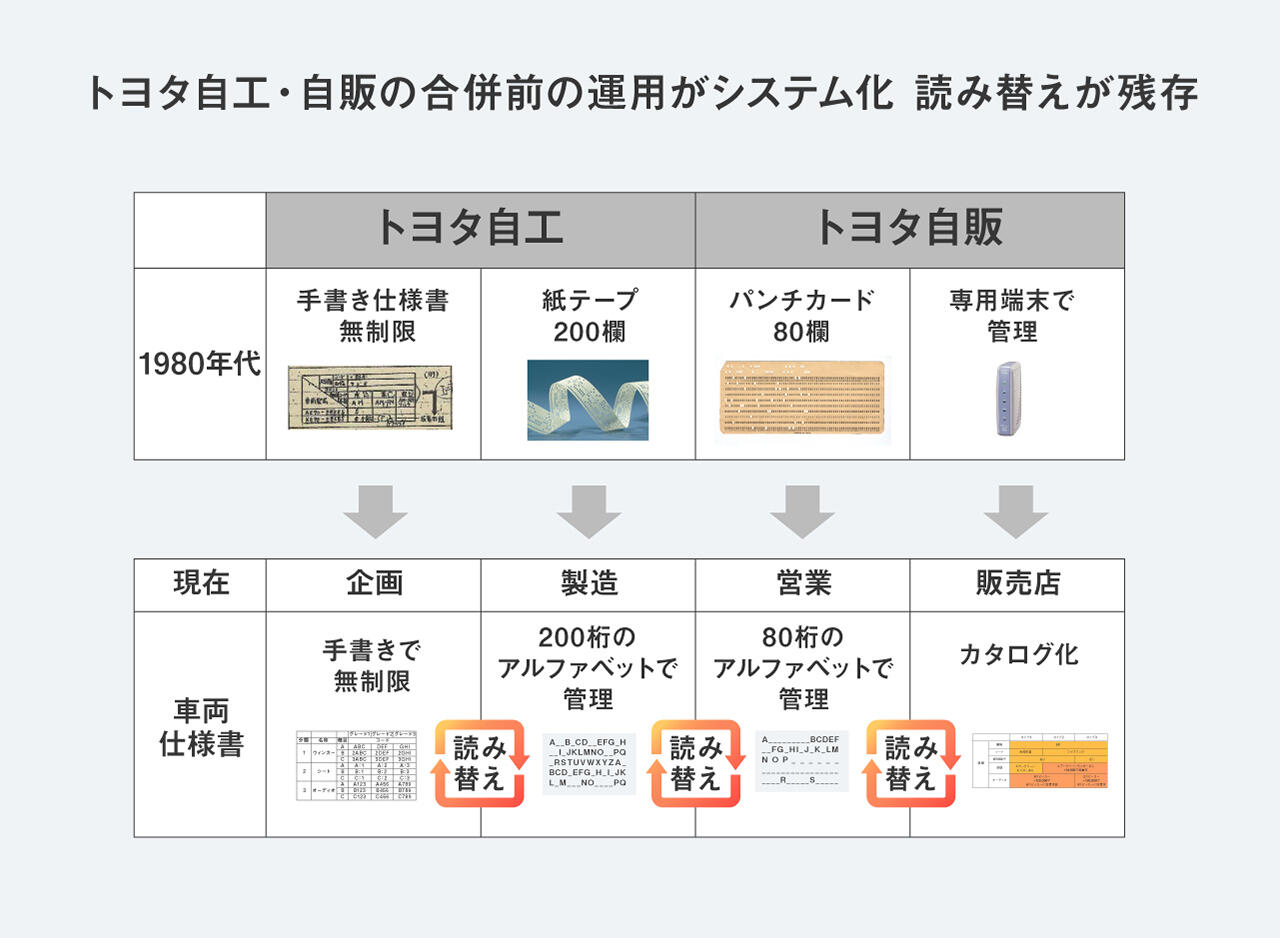

書かれている仕様自体は変わらないのに、なぜ変換が必要なのか。最大の原因は、1980年代、トヨタ自動車工業株式会社(トヨタ自工)とトヨタ自動車販売株式会社(トヨタ自販)の合併前の運用を、そのままシステム化したことにある。

当時は、データを記録する媒体として「紙テープ」や「パンチカード」が使われていた。CDやUSBメモリーなどが普及する前の記録媒体で、使い方としては一定の規則で穴をあけ、その個数や位置で情報を記録管理するというものだ。

紙テープ(左)とパンチテープ(右)。あけた穴の個数や位置でデータを記録管理する

Bob Rowan/Computer Punch Tape(左)、Miranda Jones/Computer punch card(右):ゲッティイメージズ提供

合併前で会社が異なっていたため、トヨタ自工では200欄の紙テープを使う、トヨタ自販は80欄のパンチカードで管理するなど、使用媒体や穴をあけるルールも統一されていなかった。

そのような情報管理の差異が残ったまま、当時の運用をシステム化。現在まで「読み替え」が残る原因となった。

クルマづくりでは、車両仕様書を基に作業をする工程が560ある。そのうち195で「読み替え」が発生。しかも、先に触れたように、絞り込まれる前、つまり、お客様に選ばれることのない仕様についても行われている。

グローバル・フルラインアップを掲げるトヨタでは、地域の多様なニーズに応えるために、仕様数はどうしても多くなってしまう。

しかし、そのために読み替えという作業に時間を割いていては、お客様への価値創出のための余力を生み出すことができない。

佐藤社長も「今のやり方では、将来破綻する。今少し痛みを伴ってでも変革する必要がある」と危機感を募らせる。