世界中からインベンター(発明家)を募るウーブン・シティ。その"発明拠点"は「速くつくる」「速く試す」工夫が詰まっていた。

「ウーブン・シティではコラボレーションがすべてです。多様な視点や才能、能力を一つの布に一緒に織り込み、私たちの未来の当たり前を創るチャンスです。その未来で、私たちはヒトの移動だけではなく、心も動かしたいと考えています」

今年1月、CES 2025で豊田章男会長が呼びかけた。

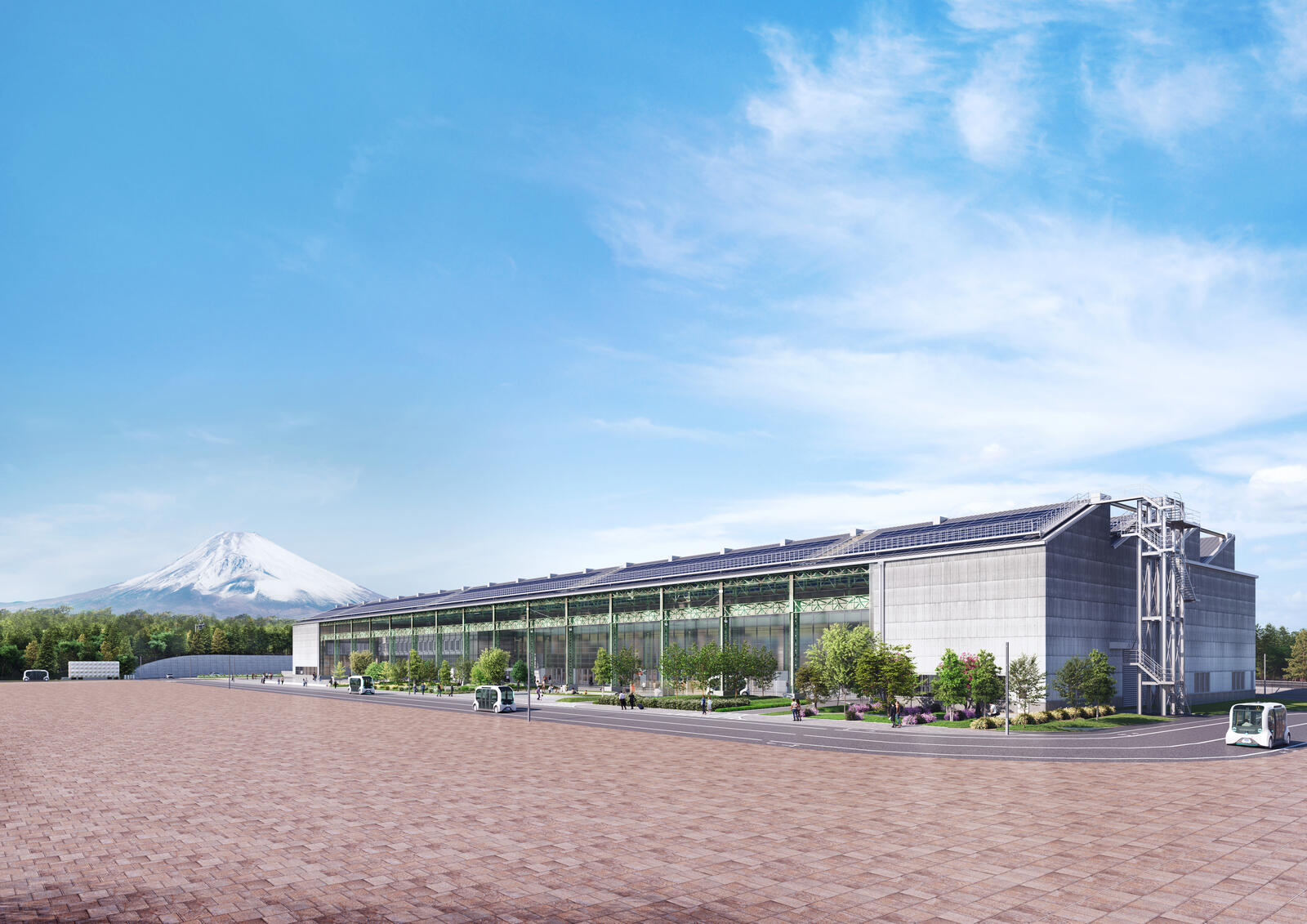

「モビリティのテストコース」を掲げるウーブン・シティ(静岡県裾野市)は、 “インベンター”(発明家)を世界中から募っている。

実際に人が暮らす環境で、新しい製品やアイデアを試すことで、社会課題の解決や新しい価値の創造を図る。

オフィシャルローンチに向けた準備が進む中、編集部はウーブン・シティの “インベンターガレージ”という発明拠点を取材した。

古い工場そのままの建屋の秘密に迫るとともに、プロジェクトの関係者が共有する“ある価値観”を紐解いていく。

レガシーを受け継ぐ

半世紀以上にわたってモノづくりを行ってきたトヨタ自動車東日本(TMEJ)東富士工場。その跡地にできるウーブン・シティには、同工場の数々のレガシーが残る。

なかでも、「インベンターガレージ」と呼ばれる製品・サービスの開発拠点は、プレス工場建屋の面影をそのまま残している。

むき出しの鉄骨。塗装がはがれ、油がにじむ床。

天井には、プレス工場のシンボルともいえるクレーン。数十トンにも上る金型の入れ替えを行っていたものだ。

多少の手は加えても、極力、当時の形を残す。建屋の改修や建設を担当するウーブン・バイ・トヨタ シニアエンジニアの佐多将樹さんは、企画発足時をこう振り返る。

佐多さん

この建物も当初は解体予定でした。しかし、工事が進む中で、東富士工場の歴史を継承するために、建物そのものを残す選択肢もあるのではないかという想いがチームで強くなっていきました。

ボトムアップで企画が立ち上がり、現在に至ります。

古いモノを残しつつも、国道246号線に面した建屋の外壁は、スレート材から、ガラス・樹脂製に置き換えた。

佐多さん

元々この外壁には、TMEJのロゴマークがありました。地元の人との交流で、それが地域のランドマークになっていたことを知ったんです。

多くの方に親しまれ、東富士工場の顔でもあったこの外壁をどうしたらいいか…。

すごく悩んで、悩み抜いた結果、透過性の高い素材を使い、活動が地域に伝わるようにしようと決めました。

日中は外の光を建屋に取り込み、夜は光が外に漏れ出る。近寄ると、ガラス越しに何をやっているか見える。外に情報発信していきたいという想いがあります。

東富士工場が大切にしてきた地域の結びつき。それをインベンターガレージが引き継ぎ、さらに深めようとしている。

未来の当たり前を創る

「インベンターガレージは、トヨタがこれまで培ってきたモノづくりの力を生かしながら、開発を行える場所です。インベンターにとって発明に必要な機能がオールインワンになっています」

そう話すのは、この拠点のコンセプトづくりを担ってきたウーブン・バイ・トヨタ マネージャーの武島健太さん。

武島さん

例えば、作業スペースのラボエリアは、単なる仕事の拠点でなく、実際にモノをつくって、テストができます。

また、プレス工程を担っていたこの建物を生かしたプレゼンステージでは、インベンターからウーブン・シティの住民にさまざまな情報発信ができ、実証実験に参加してもらう告知もできます。

こうしたアイデアは、スタートアップから大手まで、数十社にも及ぶ企業の研究・開発部門へヒアリングを重ねて生まれていったという。中でも、多かったのが「モノづくり」への要望だ。

武島さん

つくりたいものはあっても、どうつくっていいかわからない。つくってみたけど、試作で終わってしまう。量産につながらない。そういう声がかなりありました。

こうしたところにトヨタの強みが生かせると思ったんです。

「モノづくりエリア」と呼ばれるスペースには、自由に試作品がつくれるよう、3Dプリンター、レーザーカッターなど、さまざまな設備が構えられる予定だ。

さらに、トヨタなどで「おやじ」と呼ばれるモノづくりの匠がインベンターのアイデアを形にする技術支援も計画。

こうして、未来の「当たり前」となるような発明品の誕生を後押ししていく。