2020年から5年で15のクルマを立ち上げた元町工場。「何でもつくる」「どんなクルマでもつくる」と立ち上がった先人が築き上げたのが「多品種少量生産」だった。歴史を紐解きながら、今も脈々と受け継がれる精神、技能に迫った。

会社の発展の“元”

元町工場の名前の由来をご存じだろうか。住所は愛知県豊田市元町1番地。「由来も何も、地名では?」と思われるかもしれないが、そうではない。

「元・町工場」。つまり、町工場からスタートしたトヨタの原点や温かみを大切にする、そして、会社の発展の「元(=礎)」となるという決意が込められている。

それが今も脈々と受け継がれる元町工場。その軌跡を辿ろう。

“無謀”と思われたアジア初の乗用車専門工場

1955年1月。日本初の純国産乗用車「初代クラウン」が誕生した。

「日本人の頭と腕で日本に自動車工業をつくらねばならない」。アメリカの地で自動車の可能性を見出し、「クルマづくり」で日本の発展に努めたトヨタ創業者、豊田喜一郎。

その悲願とも言えるこのクルマは、当時の年間平均所得の約12.5倍。それでも、タクシーやハイヤーをはじめとする商用車としてのニーズは高く、供給が追い付かなくなることもあるほど、国内で人気を博した。

こうした動きを見て、当時の経営陣はアジア初となる乗用車専門工場の建設を計画した。5代目の豊田英二社長は後に次のように語っている。

「元町工場の建設は極端な言い方をすれば、イチかバチかの賭けだったともいえる。万が一失敗すれば、(編集部注:戦後と同じように)再び経営不振に陥ったであろう」

日本経済新聞社 豊田英二著『決断―私の履歴書』より

1950年代後半、クラウンの月販は2000台。そんな中、当初構想した工場は月産10,000台。ただ、当時の販売実績からはあまりにかけ離れた規模だったので、建屋はそれだけの能力に対応できる余地を残しつつも、まずは月産5,000台で立ち上げた。

総工費は当時の金額で23億円。それだけの資金を国内で例のない乗用車専門工場にかけるのは、無謀ともいえる挑戦だった。

建設地に選ばれたのは、挙母工場(現・本社工場)から北西約2.5kmに位置する、土橋の東海飛行機挙母工場の跡地だった。

太平洋戦争中、国が同社のために買収した約20万坪(66万m 2 )の国有地のうち、約10万坪(33万m 2 )を第一次工事完了までに確保した。

1958年7月、土橋工場(仮称)建設委員会が発足。委員長に命じられたのは、当時33歳の豊田章一郎取締役である。自伝には次のように記されている。

「初めての乗用車専門工場で難問が続出したが、大林組や伊藤工務店をはじめ、設備や機械の関係会社と互いに知恵を絞りあい、一つひとつ解決していった。(中略)英二さんたちからはアドバイスはもらったが、最後は『君が責任者だから思ったようにやればいいよ』と言われ『何とか自分の手で仕上げるぞ』と闘志が湧いた」

日本経済新聞出版社 豊田章一郎著『未来を信じ一歩ずつ』より

払い下げの土地だけでは足りず、柿畑だった隣の土地も自治体から提供してもらった。

若き設立委員長の奮闘、協力会社、そして、地域の大きな支えにより、1959年8月、着工からわずか11カ月という異例の速さで第一期工事を完了し、稼働を開始。

元町工場の稼働は、どんぐりの背比べだった国内メーカーの中でトヨタが抜き出る大きな一歩となった。

歯がゆい歴史を歩む

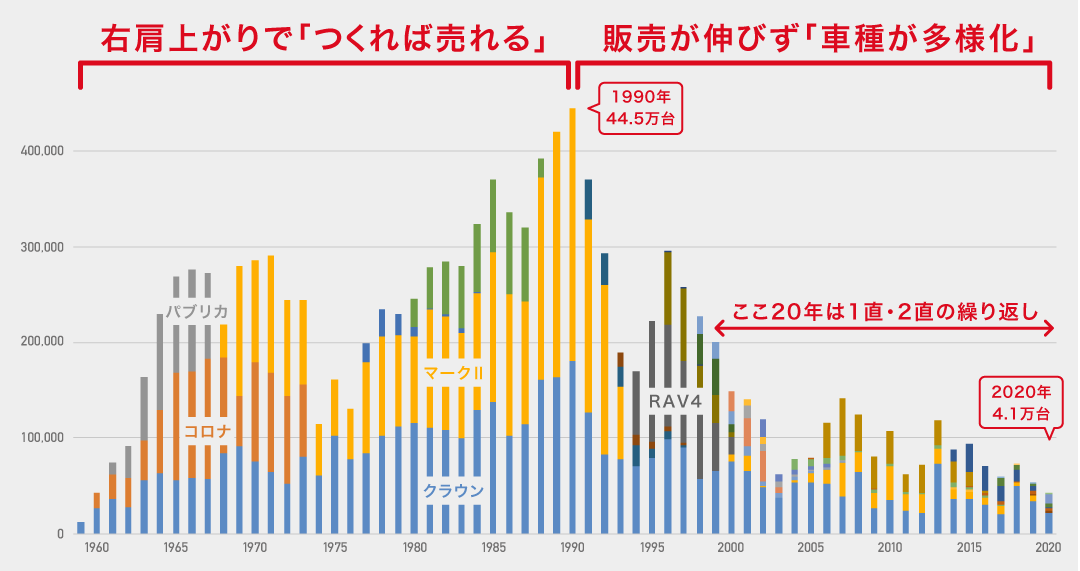

クラウンの生産から始まった元町工場は、後にコロナ、パブリカ、マークⅡと、生産車種と台数を順調に伸ばし、ピークの1990年には年間444,560台を生産。

同年6月期末の決算で、トヨタは7,338億円(単独決算)と過去最高の経常利益を挙げる。

しかし、同時期、国内ではバブルが崩壊。トヨタにも固定費が重くのしかかり、材料費、労務費が売上高の伸びを上回り、翌年からは減益に。

加えて、高級車・大型車全盛、セダンが乗用車市場の7割を占めていたそれまでに対して、若年層を中心にRVブームが起こり、セダンが急速に売れなくなった。

こうした変化は、元町工場の生産台数に大きな打撃を与えた。

つくるクルマがない。仕事がない。工場のメンバーは、続々と売れるクルマをつくる別工場へ移っていく。生産能力が余り、2000年ごろから約20年間は、安定的に2直で稼働を回せず、1直・2直稼働を繰り返してきた。

生まれも育ちも豊田市。さらに、会社生活46年間、一貫して元町工場に身を置く石橋雅彦副工場長は、このころの元町をこう語る。

石橋雅彦副工場長

1990年に445,000台のピークを迎えてから、5万台まで生産台数は下がってしまいました。仕事がなくなって、仲間が他の工場に出ていく。

仲間とともに、何とか2直で稼働したい。そのためには「何でもつくる」「どんな難しいクルマでもつくらせてください」と、メンバーが技能を磨いて、つくるクルマをもらってきました。

今では、FCEV(燃料電池車)やBEV(電気自動車)などのクルマもつくれるようになって、やっと15万台ぐらいまで生産台数が伸びてきました。2直生産もできています。

元町工場の大きな特徴である「多品種少量生産」はこうした歴史の中で生まれた。2020年から24年にかけては新たに15車型を立ち上げた。

こうしたチャレンジの背景には元町に集結する製造技術部門の仲間の存在も大きいと、石橋副工場長は語る。

石橋副工場長

「(新しい生産ラインを立ち上げる)製造技術が近くにいて、新しいものを頭出ししてくれる。数は少ないかもしれないけれど、まず、世の中に生み出してくれて、量産が得意なほかの工場が数を増やしてくれる。最初は売れるかどうかわからない。元町はそこの初めの“賭け”を担う工場なのです。先人たちの魂が残っているのかもしれないですね」