憧れだったスーツでヒール姿の母が突然の病で歩けなくなった。親子の転機となったのは、あるロボットとの出会いだった。

前回の記事では、リハビリ支援ロボット・ウェルウォークの開発に二人三脚で取り組んできた医師とエンジニアを取り上げた。今回は「ウェルウォークに生きる希望をもらった」と話す患者と家族のストーリーを紹介する。

患者から届いた一通のメール

昨年9月20日、ウェルウォークの開発を担当する新事業企画部 ヘルスケア事業室 今井田昌幸室長のもとに、あるメールが届いた。ウェルウォークを使って3日目のリハビリに臨むというシングルマザーからだった。

「私はくも膜下出血でうまく歩けなくなり、ヒールを履くことを諦めざるを得ませんでした。女手一つで育ててきた娘は、スーツでヒール姿の私を見て「かっこいい」と憧れてくれていました。彼女は『命が助かっただけで十分』だと言ってくれています。でも、ウェルウォークの治療を受け始めて、また、ヒールが履けるのではないかという期待と希望をいただきました――」

浦田聖己(まさみ)さん、当時46歳。今から2年半前の2019年3月、愛娘の珠衣(すい)さんの大学進学を機に、これまで暮らしていた大阪府から熊本県に生活の拠点を移した。身寄りのない土地で2人暮らしを始めて1年が過ぎたころ、突然、自宅で倒れた。

母を襲った突然の病

2020年7月20日、午前9時ごろ、自室で過ごしていた珠衣さんは、隣の部屋で何かが倒れる音を耳にした。さっきまで聖己さんが身支度をしていた部屋だった。「どうしたの?」と問いかけても返事がない。おかしいと思って様子を見に行くと、聖己さんが床にうずくまっていた。

慌てて駆け寄り、頭に触れようとした手を、聖己さんに振り払われた。20年にわたってカウンセラー、コーディネーターとして、医療の世界に関わってきた聖己さんの仕事に何度か立ち会った経験のある珠衣さんは、その行動で瞬時に頭に異常があることを察した。

すぐに救急車を呼び、搬送先の国立病院機構熊本医療センター(熊本市)に着いたのが10時ごろ。検査でくも膜下出血であることが分かった。

「出血量は少ないものの、今の状態だと手術をしないと助かりません。手術のために、頭を開けます」。医師からそう告げられた珠衣さんは頭の中が真っ白になった。

意識がもうろうとしながらも「ごめんね」と言い残して、手術室に入っていく母を涙ながらに見送った。8時間にも及ぶ手術が終わったときには、すっかり夜が更けていた。

別人になった母の姿

手術が成功し、一命をとりとめた聖己さんだが「私、すごくすねていたんです」と当時を振り返る。

熊本にきて受けた健康診断では、何の異常もなかった。それどころか、これまで健診で引っ掛かったことさえなかった。

「誰より健康も食べ物も気にしていたし、人に迷惑をかけないようにしてきたのになんで? こんなに理不尽なことある? なんで私がこんな目にあわなきゃいけないの?」と自身に降りかかった不幸を嘆いた。

同じころ、右脚の異変にも気付き始めた。

「手術の後、ベッドで目が覚めたとき、お医者さんにいろいろと聞かれるんです。『手を動かして』と言われたときはできました。でも、『脚を動かして』と言われたとき、『どうやるんだろう』と思って…」

寝返りを打とうとしても、立ち上がろうとしてもうまくいかない。座っても体が傾いてしまう。術後、さまざまな確認をへて異常が分かり、リハビリが必要になった。

「もう歩けなくなってしまうんじゃないか――」。先の見えない人生を生きる孤独と絶望に押し潰されそうになった。そして、それは珠衣さんも同じだった。

「あるとき、荷物を交換しに病院に来たら、歩行器を使っている母が前を通ったんです。『えっ!?』と思いました。障がいはなく、歩行器はただの支えだと思っていたのに、明らかに右足を引きずっていました」

いつもスーツに身を包み、ヒールを履いて職場に向かう母の姿が憧れだった。それに、いつか自分が結婚をするときは、母と2人でバージンロードを歩くんだと思っていた。そんな憧れや夢が目の前で崩れていくような気がして、涙をこらえることができなくなった。

でも、歩けないことよりつらかったのは、あんなにいきいきとしていた母が、失意のどん底で、別人のようになってしまったことだった。主治医が勧めるリハビリも断っていた。目に力もなく、ふてくされ、すべてを遮断する母の姿に胸が締め付けられた。

「いつも頑張っている母の姿が大好きだったのに、もう頑張れなくなってしまったのかなと思いました。口を開けば『とにかく自宅に帰る』と言うばかり。次に会ったのは熊本機能病院(熊本市)に転院するときでしたが、脚のことには触れることができませんでした」頑なな母を変えたスタッフの温かさ

入院から2カ月。絶望にさいなまれる日々を送り、ふさぎ込む聖己さんに主治医から熊本機能病院への転院を勧められた。

「おもしろいものがあるから」という主治医の提案に、「自宅に帰る」と譲らない聖己さん。「だったら、この病院からは出せない」と言われると、ムキになって「2週間だけしか行きません。そうしたら、絶対に家に帰りますから」と吐き捨てた。

そうして転院してきたが、気持ちは簡単に変わらなかった。ここでも「私はリハビリもしたくないし、2週間で帰ります。それ以上の治療は必要ありません」と悪態を付いて、新たな入院生活がスタートした。

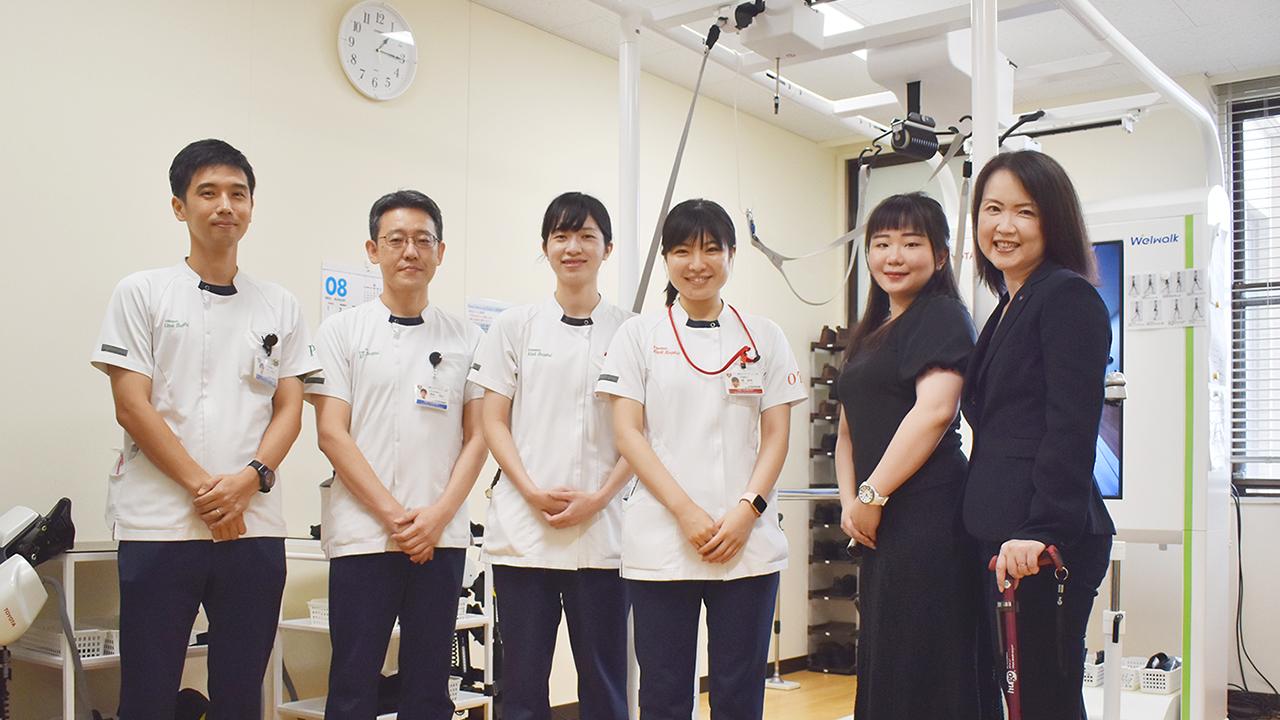

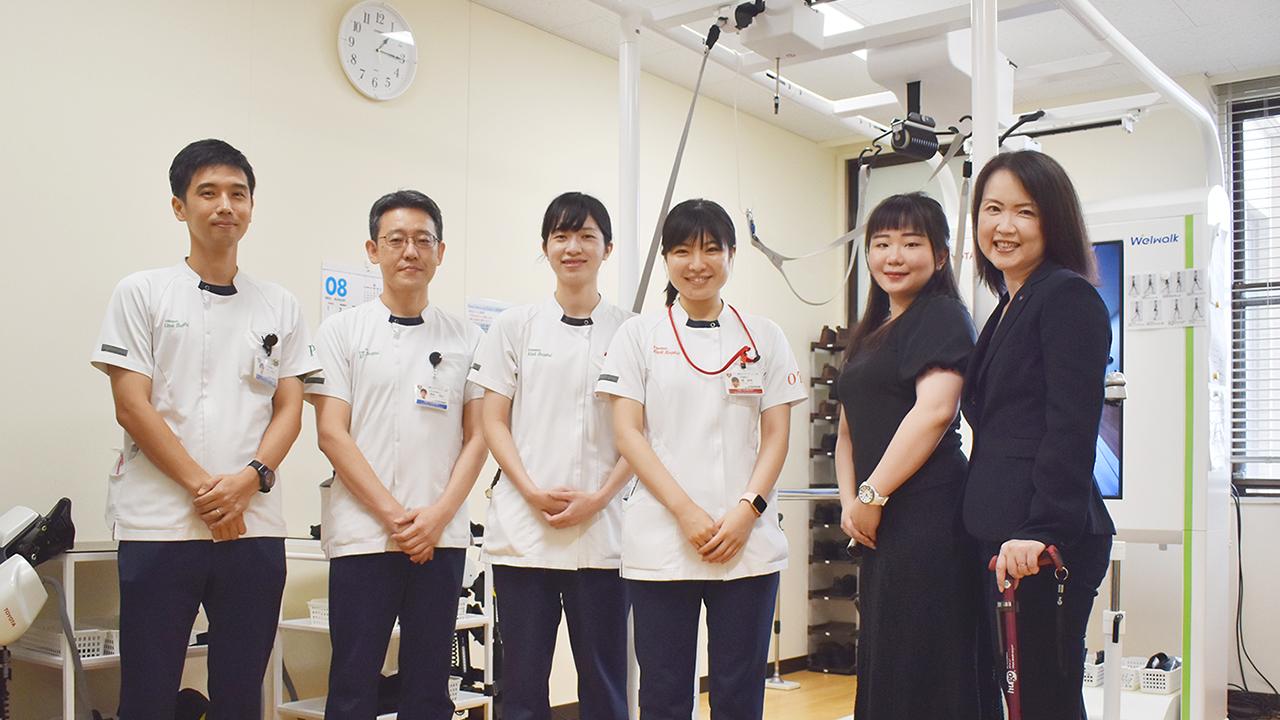

入院当初のリハビリでは担当する療法士と目も合わせず、仏頂面を決め込んだ。それでも療法士は、いつも笑顔で聖己さんの動かない脚を動かしては、忘れた感覚を取り戻させようとしてくれた。

また、聖己さんは手術後、匂いに過敏になっており、食事を摂ることができなくなっていた。そんなときにも管理栄養士がやってきて「筋肉が落ちるとリハビリもできなくなってしまうので、食べられるものを用意させてください」と言う。

口に入れられるものを一緒になって探しては、今後の食生活や栄養について親身に説明をしてくれた。

「その辺から『私が知っている病院と違う』と思い始めたんです。ワンチームで私に生きることを教えてくれるんです。食べること、動くこと、話すこと、考えること。完全に後ろを向いて耳ふさぐ私に、いつも変わらず、にこやかに対応してくれました」

医師、療法士をはじめ、病院のスタッフらの温かさに、徐々に聖己さんも心を開いていった。それまでは娘がメッセージを送っても、そっけない一言しか返事しなかった母が「今日はこんな運動をしたよ」と連絡をしてくるようになった。

「絶望じゃなかった」

聖己さんのリハビリを担当した理学療法士の濵崎寛臣主任は、脳卒中を患う患者の胸の内をこう語る。

「脳卒中はいきなり歩けなくなってしまうので、最初の精神状態は深い悲しみや不安の底にあります。この病院に来る(回復期の)患者さんは車いすや歩行器の方がほとんどなので、いきなり『歩けますよ』とは言えません。一緒に取り組んで、一緒に課題を抱えながら、一緒によくなる過程を共有して、ちょっとずつ前向きになってもらえるといいなと思って接しています」

心が通じ始めた聖己さんにウェルウォークを勧めたのは、“約束の2週間”を迎えようとしていたころだった。

いつもと違うリハビリ部屋に通された聖己さんの目に飛び込んできたのは、医療機器についた赤いTOYOTAのロゴ。

「TOYOTAって、あのクルマのトヨタですか?」

「そうです。あのトヨタの医療機器です。やってみたいですか?」

「やってみたいです!」

即答していた。その場で脚の計測を行い、次の日には乗れるように。気変わりする間もなく、ウェルウォークでのリハビリが始まった。

モニターに映し出された自分の姿。さまざまな装具をつけて吊るされてはいるが、動き出した瞬間に胸が高鳴った。

どこか懐かしい自分の歩く姿。それまで、向かう場所すら分からなかった真っ暗闇の心の中に、初めて希望の光が差した気がした。

「まるで魔法にかかったような気持ちになって、これならひょっとしたら歩けるようになるかもしれないと思いました」

ちょうどそのころ、娘の珠衣さんは荷物を交換するため、聖己さんの病室を訪ねようとしていた。長い通路を渡って、エレベーターに乗ろうとしたとき、聞き覚えのある晴れやかな声が聞こえた気がした。

「『あれ?』っと思って、ふと見たら母が歩いていました。あの引きずっていた足が動いている…。あんなに苦しい顔をしていたのに、ニコニコして歩いている…。また歩けるんだ、あの母を変えてくれたんだと思うととってもうれしくて…。絶望じゃなかったんだと感じました」

その日、リハビリを終えた聖己さんから珠衣さんのもとへ電話がかかってきた。

「ごめんね、やっぱり、2週間で帰れなくなっちゃった」

「大丈夫だよ、荷物もっていくね。頑張ってね」

病気になって1カ月半。大好きな母が戻ってきた瞬間だった。

いつも人生の節目にいたトヨタ

ウェルウォークと出会って、聖己さんは不思議な縁に気付いたという。

「ふと自分の人生を振り返ると、いつも人生の節目にトヨタがいたんです。私が生まれた病院からの帰りに父が運転していたのはクラウンでした。母に抱かれ、幸せいっぱいの人生のスタートをトヨタと走り始めたんです。そして、高校3年生のとき、人生で初めて一目惚れしたクルマがAE86でした。小さなときから貯めていたお年玉と一生懸命アルバイトをして稼いだお金で購入しました。大学時代、休みの日も一緒に過ごし、毎日勉強が大変でも駐車場で会えると思えば頑張れました。そして、大切な命を授かって、愛娘を病院から自宅に連れて帰ったのは真っ白なスープラでした。私の人生のターニングポイントには、なぜかいつもトヨタがいました。そして、再び、絶望に襲われていた私の目に飛び込んできたのもトヨタだったんです」

「患者の選択肢を広げたい」

リハビリも順調に進み、本来の自分らしさを取り戻す中で聖己さんは感じた。「ずっと医療に携わってきたのに、なんで私はこれを知らなかったんだろう」。

病棟で仲良くなった患者と話しても、「使ったことがない」「知らない」という人ばかりだった。聞けば、すべての人を対象としているわけでなく、医師と療法士で検討の上、主に入院中の脳疾患患者への適応を判断しているという。

他にも、膝の手術をした人にも使えるんじゃないか、退院後も継続的に使うことができれば、変な癖のついた歩き方を矯正できるのではないかとも思うようになった。

ある70代の女性患者は、夫が脳梗塞の後遺症で下肢麻痺を患い、家の中では歩行器を使っているという。

夫婦2人で温泉旅行に行くのが趣味だったが、今は日課だった朝夕の散歩を一緒にすることも叶わない。「もしも、ウェルウォークという選択肢があったら、歩けるようになったかもしれない」。涙ながらに話す女性の言葉に心を痛めた。

聖己さん自身も、あの日、主治医に強く勧められなかったら、いまだに右足を引きずったままだったかもしれない。

「クルマを選ぶように、患者さんにも治療の選択肢があれば」

そんな想いを強くした聖己さんは、今、医療の世界に関わる者として、仕事で接する医療関係者や医療専門学校の学生らに自らの体験談を語っている。患者とその先の家族に幸せを届ける

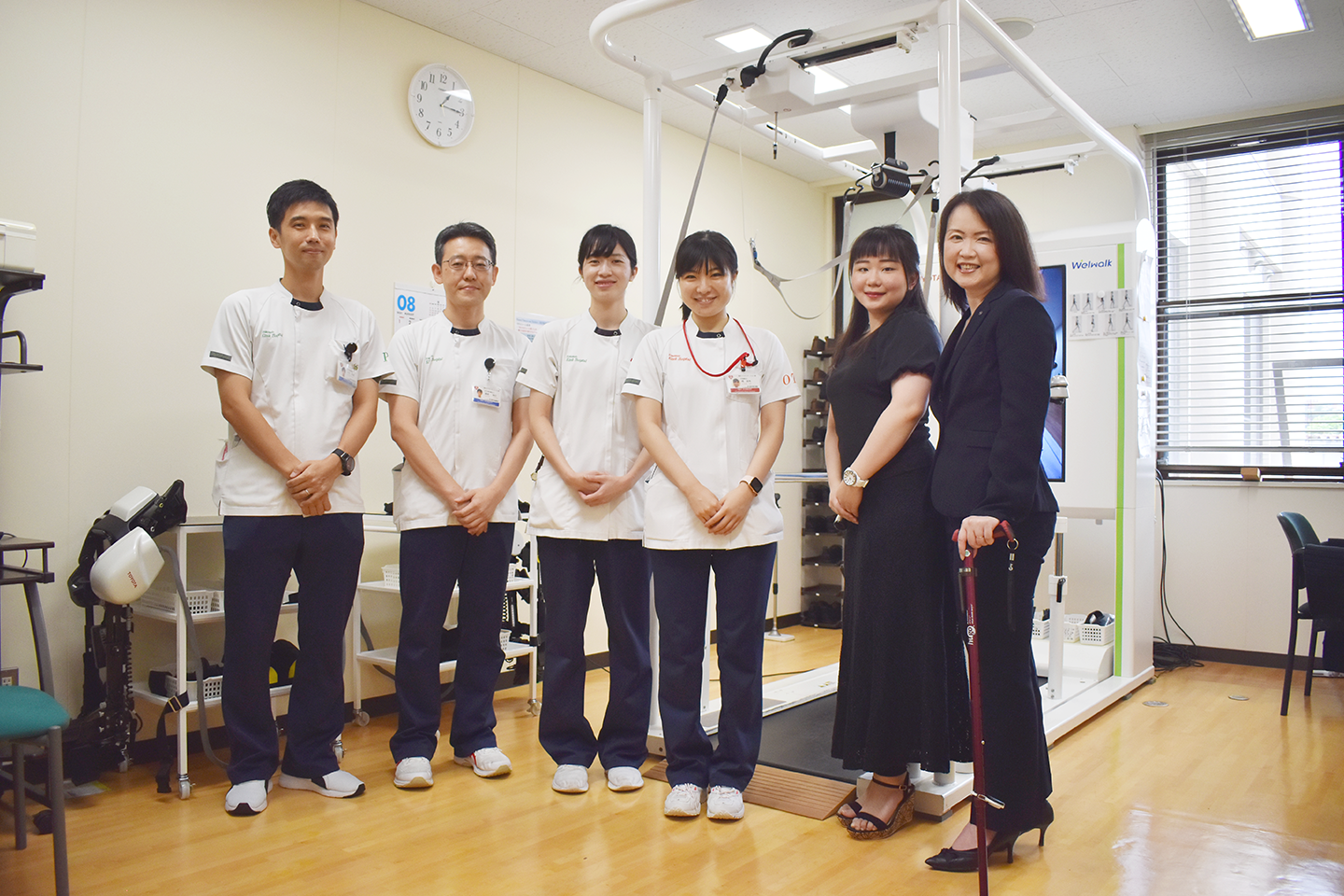

取材をしたのは、聖己さんが退院して9カ月が過ぎたころだった。左手に杖を携えてはいたが、スーツに身を包み、ヒールの靴を履いていた。

再び前を向いて人生の一歩を踏み出した聖己さんは、今、杖を置いて歩ける日を夢見ている。娘の珠衣さんも「これからもっとよくなったときに履くためのピンヒールもまだとってあるんです」と声を弾ませ、教えてくれた。

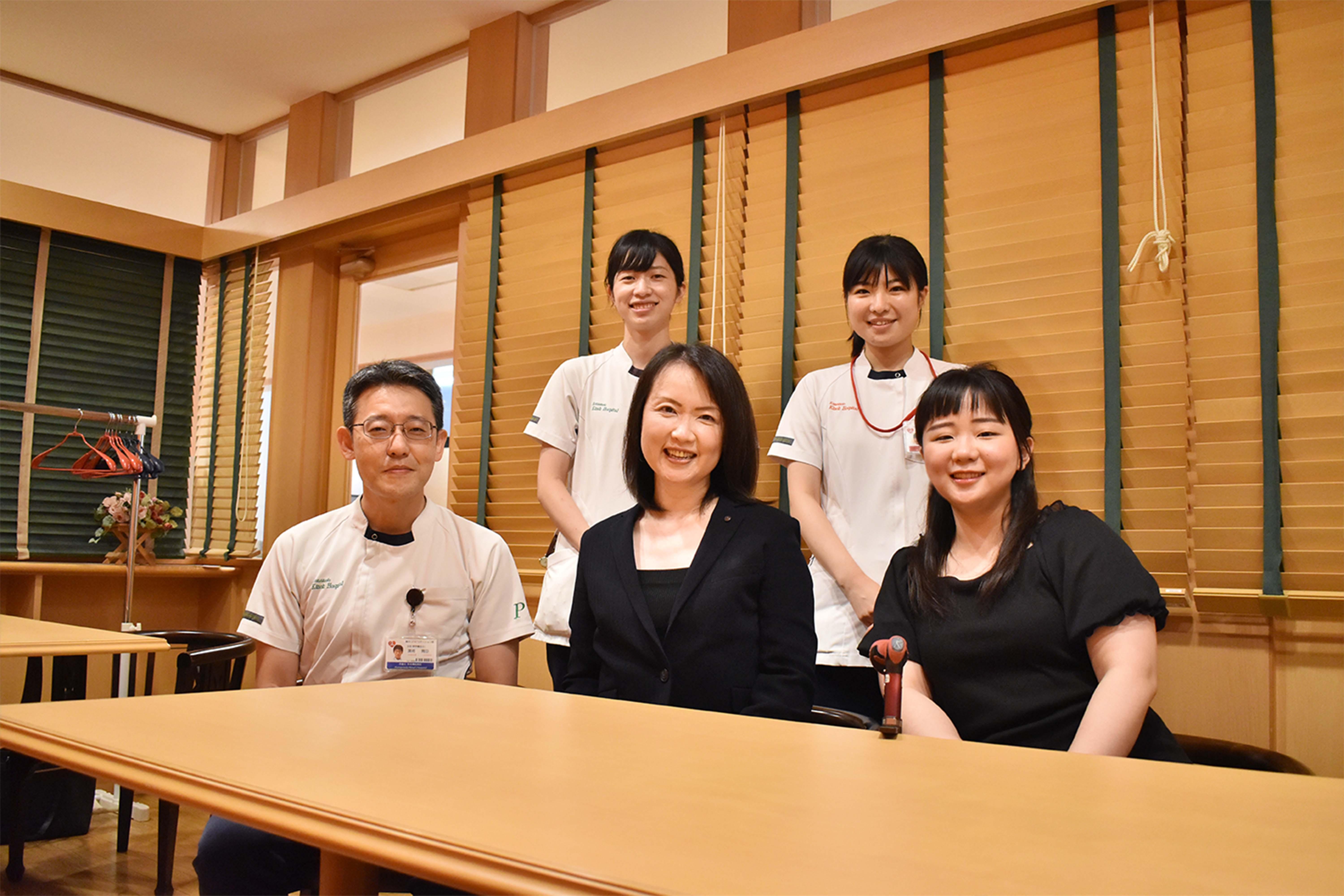

聖己さんからのメールがきっかけで、ウェルウォークの開発陣と浦田さん親子は時折、意見交換をする仲になった。聖己さんたちの想いを受け取った今井田室長は出会いを振り返りながら、今後の決意を語った。

「患者さんにとっては、『もうここしかない』という人生の最大の危機に僕らは関わっています。その一つひとつを大事に、大事にやってきたつもりでしたが、本当に誰かのためになっているんだろうかという不安も抱えていました。それが、浦田さん親子に出会って、患者さん一人ひとりの大事な瞬間でちゃんとお役に立てていたんだと思えました」

「そして、患者さんだけでなく、一緒に絶望と戦っているご家族にまで想いが届いていることが実感できて本当にうれしかったです。すべての人に笑顔で歩いて退院してほしいので、誰もがこういうリハビリを受けたいと思ってウェルウォークを選んでもらえるようにしなければと思っています」

取材の最後に、聖己さんはこう語ってくれた。

「トヨタは『幸せの量産』って言っていますよね? 私の人生の大事なタイミングにいつもトヨタがいてくれました。これからも変わらず、そうであってほしいなと願っています」