東京2020をサポートしたロボットを特集。第1回は自律走行ロボット「FSR」の開発チームを取材した。

今年も残すところ、あと1カ月と少し。世界中の人にとっても、トヨタにとっても、2021年のハイライトとなった出来事を挙げるなら、夏の東京2020オリンピック・パラリンピックは外せないだろう。

トヨタはオリンピック、パラリンピックのワールドワイドパートナーとして、東京2020では、車両供給の枠を超えて、さまざまなロボットで大会をサポート。トヨタイムズでは、アスリートの熱戦の裏で汗を流してきたプロジェクトメンバーの挑戦を3回にわたって描く。

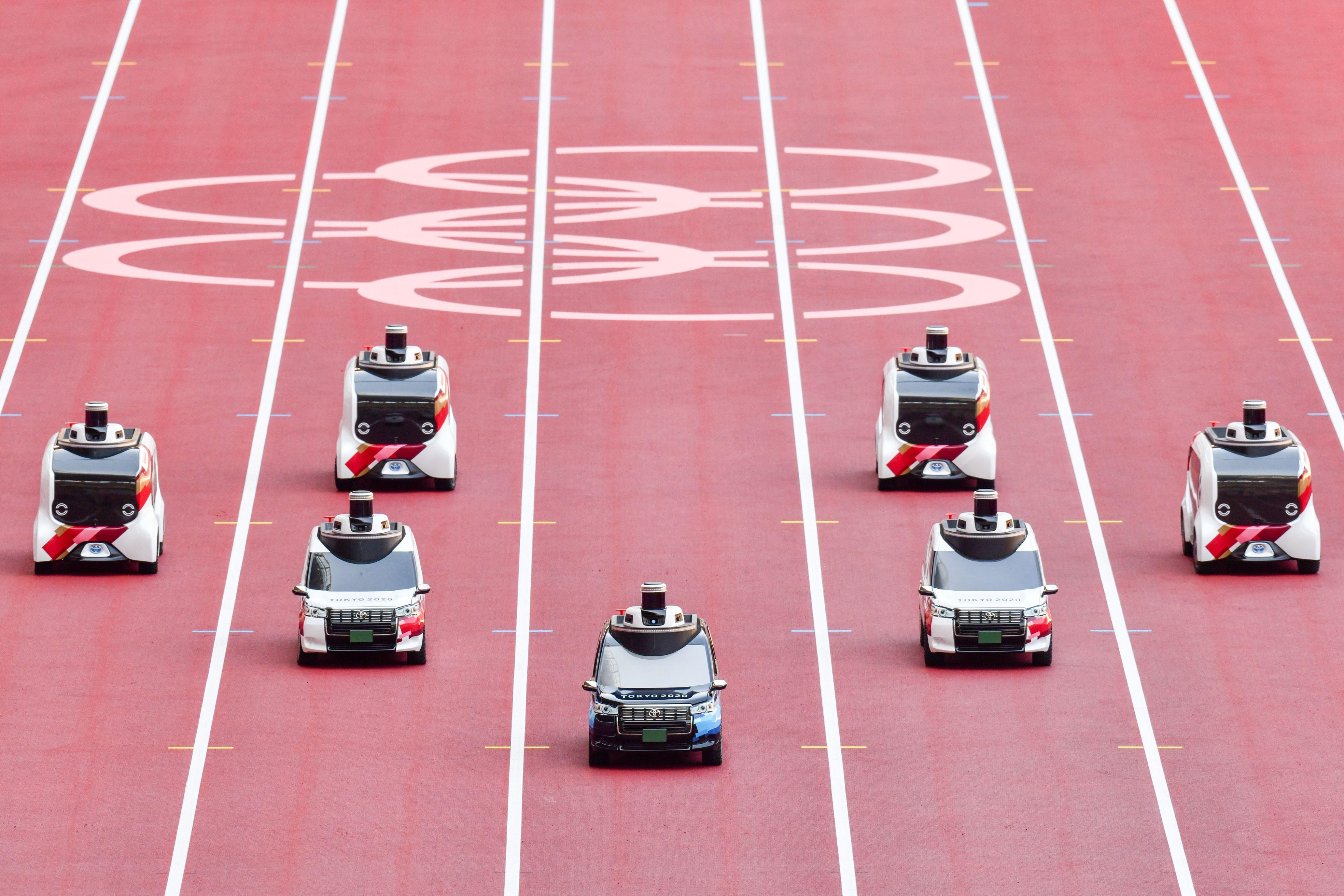

第1回は、オリンピック、パラリンピックの投てき種目と7人制ラグビーをサポートした自律走行ロボット「FSR」のプロジェクトチームをピックアップする。

1秒でも早く、1歩でも少なく

FSRとは、Field Support Robotの略で、陸上競技の投てき種目でハンマーや槍、円盤などの投てき物を回収・運搬する作業をサポートするために開発された自律走行ロボット。

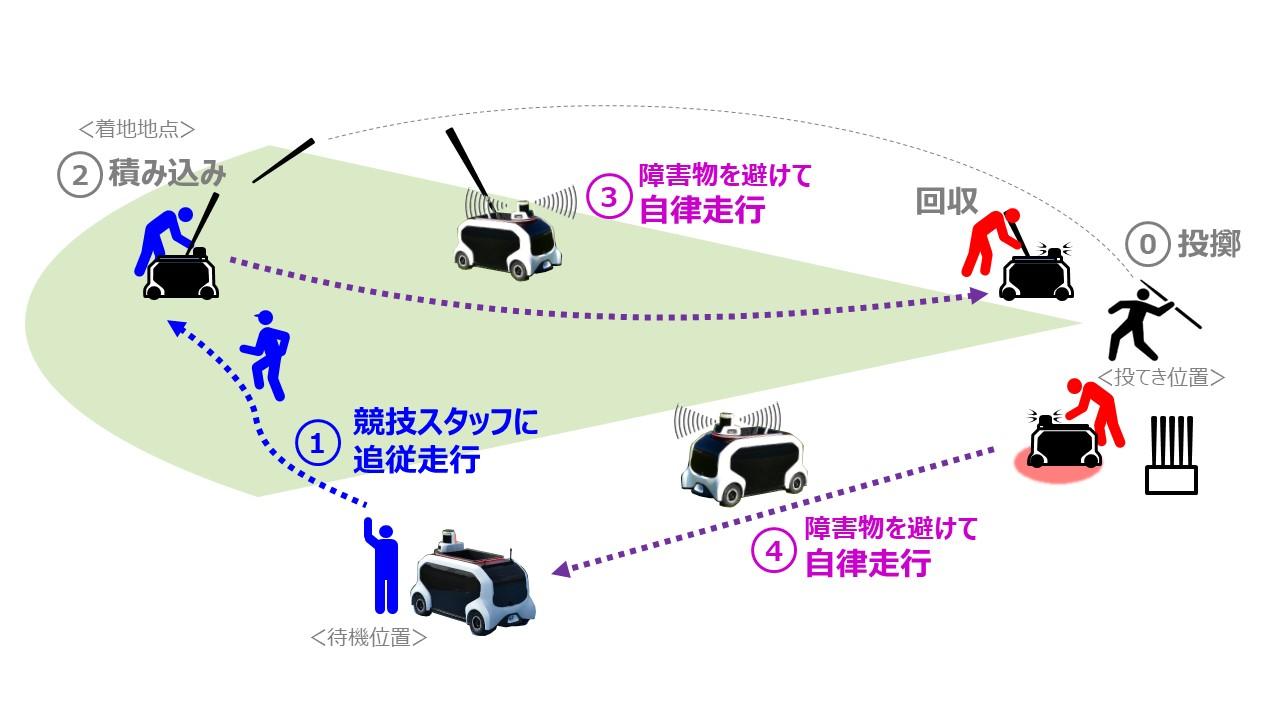

その開発の狙いは大きく2つある。まずは、アスリートが競技に集中しやすい環境をつくるために1秒でも早く投げた投てき物を選手のもとに戻すこと。もうひとつが、競技をサポートするスタッフの歩数を1歩でも少なくして労力を低減することだ。

例えば、ハンマー投げで使うハンマーの重量は男子で7.26kgになる。リオ2016オリンピックまでは、それを落下地点からファウルゾーンまで、時に60mにもなる距離を競技スタッフが運び出し、そこからラジコンカーを使って選手の投てき位置に戻していた。この一連の流れを選手が投げる度に繰り返していたわけだ。日本の真夏の炎天下、さらにマスクをつけてのこの手作業は負担が非常に大きい。

また、投てき種目を行う際、選手の横には投てき物がいくつも用意されている。素人目には、すべて同じに見えても、選手によっては手に馴染むものが限定されており、投げ終わっても投てき物の回収を待つケースが多く見受けられるという。競技前の練習時間は30分と決められているため、FSRの働き次第で練習を何投できるかが変わってくる。時間内に1回でも多く投げてもらうことがアスリートへは一番のサポートだ。

競技スタッフの実働を1歩でも減らすとともに、投てき物を1秒でも早く所定の位置に戻すことが最大の“アスリートファースト”と考えると、スタッフの動きを見てともに行動できる追従走行と、競技の妨げにならない最短経路を選択できる自律走行は譲れない車両スペックだった。

スタッフに代わり投てき物を運搬。さらに、その自律走行機能を活かし、7人制ラグビーでは、キックオフ前にボールをフィールド中央にセットする作業も担った。

東京2020では、投てき種目に出場したアスリート435名、7人制ラグビー全58試合をサポート。初めて自律走行ロボットが競技関係者とともにフィールドを駆け回った大会となった。

当プロジェクトが本格的に始動したのは、2018年4月のこと。オリンピック・パラリンピック部の伊藤太プロフェッショナル・パートナー(PP)の呼びかけのもと、社内から有志を募るところから始まった。

ロボット素人集団の奮闘

2015年にトヨタがパリ2024大会までオリンピック、パラリンピックのワールドワイドパートナーを務めることが決まり、東京2020大会内でのトヨタの取組みを企画するオリンピック・パラリンピック部が発足。

部の発足と同時に、伊藤PPはロボットを活用したサポートを検討する責任者に着任した。そんな中、リオ2016大会で投てき競技のフィールドを、ラジコン操作のサポートカーが駆け回る姿を現地で見た伊藤PPは、「4年後はトヨタエンブレムを付けたサポートカーをフィールドで走らせたい。ラジコンではなくトヨタのロボット技術を活用したサポートをしたい」と志を立てたそうだ。

その後、ロボット技術を持つ社内外各所と調整を進めるも、既に進んでいる他のロボットの開発もあり、メンバー集めがなかなか進まない。そこで2018年4月、社内から有志を募りチームをつくることにした。

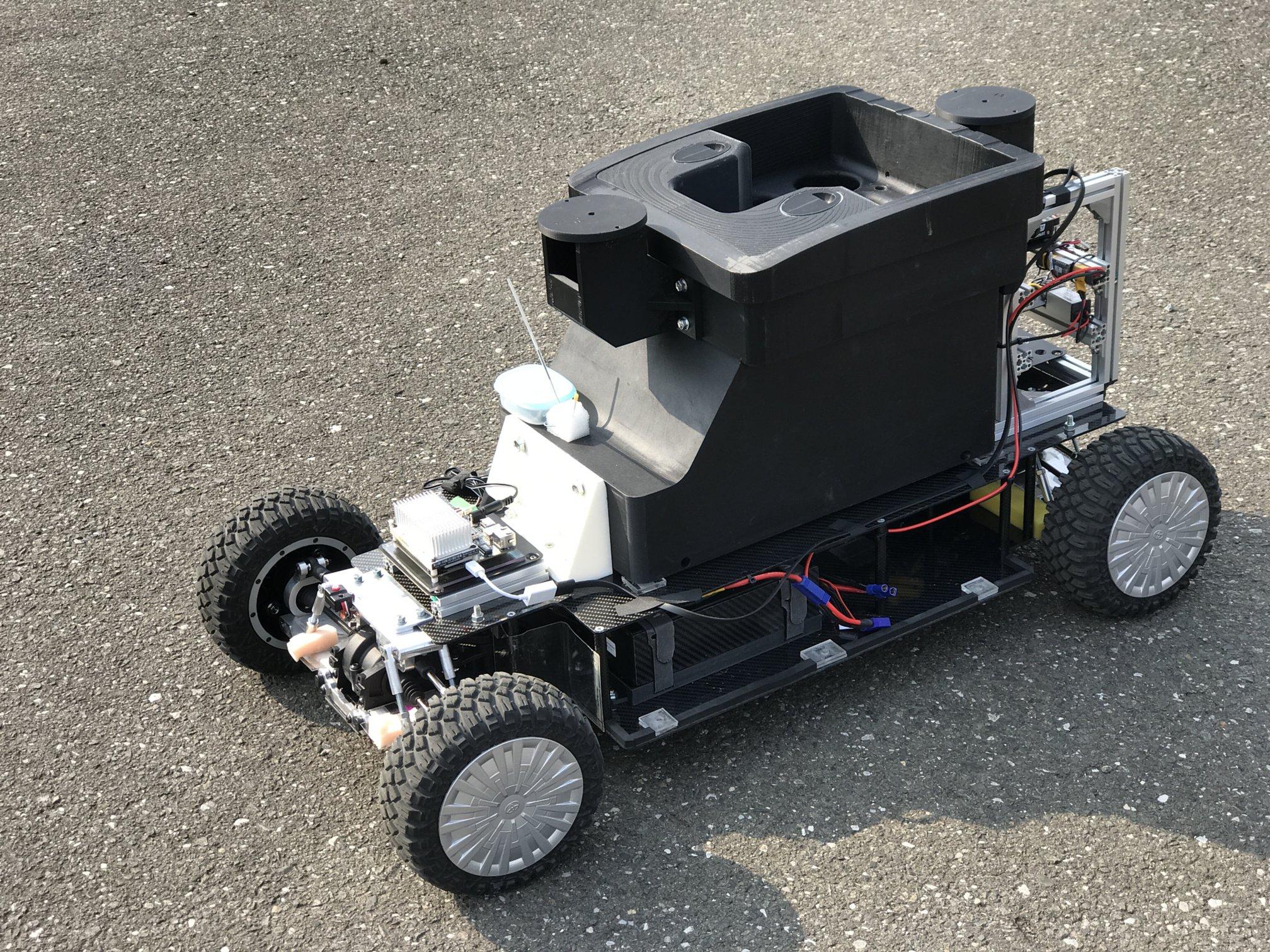

プロジェクト始動から3カ月後、コアメンバーが決まり、FSR開発チームが発足する。しかし、集まったのは、ロボットに関してはほぼ素人同然の技術者ばかり。早々に技術検討会が開かれ、工場を走る自動搬送車の技術を応用することで開発は動き始めたが、程なくして、目印があり、ルートの決まっている工場とは条件が異なる広大なフィールドでは、想定していた技術をうまく活かせないことが明らかとなった。そんな状況下で社外にもアイデアを募ることとなる。

その呼びかけにAI技術を活用するプランを提案したのが、トヨタ自動車東日本(以下、TMEJ) ロボット・AI開発室の山根室長だった。特にAI技術の中でも、カメラによる対象物の認知・回避技術と自身の位置情報の認知技術、そして緊急停止技術は、広いフィールド内で安全に、かつ正確に走行するのには不可欠な技術とわかった。山根室長を中心としたTMEJメンバーの参加によってプロジェクト始動から1年後の19年4月、試作車を走らせる実証実験が始められるようになる。

山根室長

当時のモデルを最終的な東京2020モデルと比べると、スピードが遅く、動作にキビキビした感じがありませんでした。例えるなら、ヨチヨチ歩きのような状態。競技スタッフの後ろを追従して投てき物を回収して戻ってくるという基本動作までは何とか辿り着いたという状況でした。

新型コロナウィルスの感染の影響を受け会期が延期になったことで、それから約2年に及び、投てき競技を行う全国の試合会場で技術改善を繰り返す。投てき競技の知識もなく、ロボットに関しても素人のメンバーは、「とにかく現場を知ること」と、実証実験は計11回にも上った。

合言葉は“アスリートファースト”

中でも「あの経験は大きかった」とFSRのプロジェクトリーダーを務めたCV統括部 桑原主査が話すのが、2019年年央に行われたスポーツ大会での実証実験中の出来事だ。

視覚障がいがあるアスリートから「走行音が怖い」と言われたのだ。その音とは、モーターの回転音で、通常のラジコンに比べるとかなり大きい音が出ていたが、開発メンバーには気にならない程度だった。しかし、視覚障がいのある人にとっては、日頃フィールドで聞かない、発信源の分からない音は恐怖でしかなく、集中の妨げになってしまう。

安全に走るだけではなく、アスリートはもちろんすべての参加者にとって安心で、いかに優しく機能するかが新たな課題に。すぐにギア設計を一から見直すと共に、吸音材を貼るなど、走行音を低減するための対策を講じ、約10%音を低減させた。

以降も、どんな天候でも競技を止めることなく進行ができるよう耐水・耐熱評価を実施したほか、競技芝へのダメージを最小限に留め、アスリートのプレー環境を壊さないようタイヤや走行制御に改善を加えるなど、“アスリートファースト”の観点から改善を繰り返した。

改善を繰り返し、満を持して臨んだオリンピックでは、一切のトラブルなく役目を終えたFSR。その後のパラリンピックでは、オリンピックとは異なる“アスリートファースト”の判断をすることになる。

それはパラリンピック座位での出来事。座位には、投てき前の練習時間4分という特有のルールがある。投てき用の椅子への身体の固定を行ってから投げるが、その固定と練習投てきを4分以内に終えなければならない。そのため、身体の固定が早く終われば十分な練習時間が確保できるが、固定に手間取ると練習時間が減ってしまう。練習どころか本番投てき数も減ってしまう場合があるシビアな世界だという。日本では座位の競技者数が少なく、実証実験では把握できなかった事態だ。

伊藤PP

一番簡単なのは、身体の固定を手伝ってあげること。でもそれはルール上できない。そのときに何ができるかというと、とにかく1秒でも早く、投てき物を返してあげることだと思いました。例えば20mしか飛ばなかった場合には、FSRで回収するより、審判が走って回収した方が早いんですよね。そうすると、私たちの2つの目標の“競技スタッフの実働を一歩でも少なく”ではなくなるんですが、“アスリートファースト”で審判の方とも話し合い、FSRを走らせないという判断をしました。試行錯誤を繰り返し一生懸命完成させたFSRを走らせないという判断。メンバーの中で、この判断に異論が出ることは想定していたが、結局誰一人として反対する者はいなかったという。

そして、パラリンピックでは密かにある取組みも行われていた。

パラリンピックの開会式で世界的に「#WeThe15」というメッセージが発信された。以前トヨタイムズ放送部でも紹介したように、これは世界の人口の15%、つまり12億人にあたる障がいのある人や障がいのある可能性のある人を数として可視化することを目的とした世界的な人権運動キャンペーンだ。

開会式でこのキャンペーンを知った山根室長は、FSR開発チームとして何か貢献できないかと協議を重ね、オリンピックでは「5」のステッカーが貼られたFSRの5号車をパラリンピックでは「15号車」に外装をアップデートし、実走させようという「15号車特別プロジェクト」が立ち上がった。「誰一人として反対する声は上がらなかった。これはチーム一丸で東京2020に取り組むことができたことを証明する、最も印象的なエピソードです」と伊藤PPは話す。

オリンピックでは、“アスリートファースト”を掲げ、あくまで“エンジニアとして”FSRのロボットとしての性能を上げてきた開発メンバー。しかし、パラリンピックでは、エンジニアとしてではなく、アスリートやパラリンピックの精神に共感した“一人の人間として”自然とアスリートに寄り添う判断をするようになっていた。

「Nice To Have」から「Must To Have」へ

「当初FSRは“Nice to Have”(あると良いもの)と考えられていたんです」と伊藤PP。フィールドには競技関係者だけではなく、公式タイムキーパーや計測員、テレビのクルーがいて、アスリートの記録的瞬間を残し、視聴者に伝えるために計測器やカメラを設置したい場所が決まっている。これらは“Must to Have”(なくてはならないもの)の存在。競技器具の新たなトライアルとしてフィールド内に入るFSRがそれらを阻害する存在であってはならない。

一方で開発チームとしては、1秒でも早く投てき物をアスリートに届けるというFSRの役割を最大限果たしたい。両者を成立させるため、連日、競技前の準備の度に、最適な手描きの投てき物回収ルートマップを作成し、何度も関係する現場スタッフと協議を重ね、FSRが“アスリートファースト”の考えのもとに存在しているということを証明し続けた。

いつしかFSRは競技スタッフとともに入退場するメンバーに仲間入り。また、FSRの活躍は「健気に働いていてかわいい」「とても先進的」など、SNSや世界中のメディアで拡散された。

桑原主査

パラリンピックって、世界記録更新が連発だったんですね。そんなある日、FSRが非常に上手く最適ルートをセットして活躍したこともあり、競技自体が非常にスムーズに進行し、早く終わった日があったんです。その時に競技スタッフの方が「今日はFSRにとっても世界記録だね」って声をかけてくれて。そういう風に見てくれている人がいたことがとにかく嬉しく、競技スタッフの一員として仲間入りができたと実感しました。

そして、大会終了後には「本当にありがとう。FSRがいなかったら俺たち倒れていたよ」と競技スタッフの方から声をかけてもらった。開発メンバーの想いと努力が実を結び、FSRは大会の“Must To Have”になっていた。

現地現物で深まった“YOUの視点”

東京2020で得られたものは、実践実証を重ねて磨き上げた技術だけではない。

西村主幹

“YOUの視点”という言葉の重みや感じ方は、大会前と後では全く違います。これは私だけではなく、プロジェクトメンバー全員に共通する想いです。トヨタではよく“お客様目線”と言いますが、技術開発メンバーは普段の仕事の中では、実際にお客様とお話する機会は少ないんです。FSRでは、まずお客様を知らないので、現地に出向いて、現場を知る努力から始まり、最後までお客様であるアスリート、競技スタッフの方など関わってくださる皆様の声を聞いてやり切ることができました。“お客様目線”を体現できたプロジェクトだと思います。

技術習得以上に、通常の業務では難しい“お客様目線”を体感できたこと。それも、与えられた業務だとやらされている感覚になってしまいがちだが、有志として自ら志願したプロジェクトで体感できたことも大きかったという。

FSRの技術は、TMEJの工場内の物流を助けるロボットへの応用が予定されている。「大会前後で若手メンバーの目つきが大きく変わりました。FSRで培った、お客様目線でつくり込むという発想で日々開発を進めています」と山根室長。東京2020で“YOUの視点”の重要性を胸に刻んだ開発メンバーの次の挑戦はすでに始まっている。