米国の関税を受けても国内生産300万台は「揺るがない」としたトヨタ。決算説明会での質疑応答で語られた内容とは。

トヨタが5月8日に行った2025年3月期決算説明会。

宮崎洋一副社長の決算説明、佐藤恒治社長のスピーチに続いて行われた質疑応答で記者から最も多く寄せられた質問は、先月発動した「米国政府による自動車関税」の影響について。

米国に生産拠点を移すのか? 「国内生産300万台」の旗を降ろすのか?

世界に大きな衝撃を与えた政策を受けて、不安を先回りした質問が相次ぐ。

そんな問いかけに対して、佐藤社長は「ジタバタしない」、宮崎副社長も「場当たり的な対応はとらない」と断言。

まったく先が見通せないこの状況を、トヨタはどう捉え、いかに対処していくのか? その一問一答を掲載する。

関税政策の捉え方

――2025年4~5月分の影響見込み(1,800億円)のみ暫定的に織り込んだという説明だったが、関税政策が長期化した場合、2026年3月期の業績予想へのさらなる影響をどう捉えているか?

佐藤社長

米国による関税については、現在、交渉も含めて政府関係の皆様にご尽力いただいているところです。状況が流動的で先を見通すのは難しい。

一方で、すでに発動されている部分については今期の見通しに含めました。

我々にとって最も大事なのは、軸をぶらさず、ジタバタせず、しっかりと地に足をつけ、できることを重ねていくこと。

短期、中長期でできることは変わります。米国への輸出数量は約50万台。多くのお客様がいる米国に配分していくことが望ましいですが、短期的には仕向けの調整なども含めた対応を考え、中長期的には現地のお客様に適した商品を現地開発・現地生産していく。

我々は企業市民として「町いちばん」という考えで、その地に根付く企業活動をする。その軸をぶらさず、これまでと同様にしっかりと取り組みを進めていくことが大事だと考えています。

――今後の事業に与える影響について、どのように見ているのか? 短期と中長期での対応についての説明があったが、今回の関税政策は一過的、もしくは恒常的な変化として見ているのか?

佐藤社長

繰り返しになりますが、我々トヨタは「町いちばんの会社」として、地域に根ざした事業をする。米国の関税政策が変わろうとも、この軸は変わりません。

なので、先ほど申し上げたように、長期目線では現地生産・現地開発をしっかり進めていく。短期目線では需要に対して最適な対応ができるよう、オペレーションの工夫をしていく。この組み合わせで対応していきます。

今の関税政策が恒常的なものになるかは、我々が決められることではありません。なので、どのような状態になっても事業ができるよう、軸をぶらさずに柔軟に対応することに尽きると思っています。

場当たり的な価格転嫁はしない

――関税負担を車両価格に転嫁する予定はあるのか?

宮崎副社長

価格はお客様が決めるものだと思っています。競合の状況、実需を見ながらお客様の需要が大変強いものを見極め、(価格設定は)的確なタイミングで適切に対応します。

いずれにせよ、短期で関税があるから値上げをするという場当たり的な対応はとらない。ここはしっかりしていきたいです。

なお、仕入先との関係において、購入部品の価格を見直すか、原価低減などで補っていくのかについてのスタンスを聞かれると、宮崎副社長は「1社ずつしっかりと向き合い丁寧な話し合いを重ねていく。クルマづくりを一緒に進めていただく仕入先、販売店に向き合うと同時に、お客様の幸せを願いながらクルマづくりをしっかりと継続していきたい」と応じた。

北米の販売台数の見通し

――見通しで想定した利益の中で、米国の販売台数をどう予想しているのか?(関税発動前の)“駆け込み需要”の反動があるとも言われているが、今の段階での予想を教えてほしい。

宮崎副社長

決算は(25年4月~26年3月の)フィスカル・イヤー(会計年度)を基にしますが、事業を企画し、販売計画を組む際は(25年1~12月の)カレンダー(・イヤー)で考えています。

3~4月にかけて、米国市場は“駆け込み需要”などもあり膨らんでいますが、どこかで裏目が来ると、恐らく当初見込んだレベルからプラスマイナスになると思っています。

しかし、先ほどからご指摘いただいている通り、先の見通しは分かりません。なので、実際に起きた状況に基づいて対応していく。

トヨタのクルマは米国でも大変ご愛顧いただいており、在庫も10日を切り、主力のハイブリッドでは5日を切るレベルです。引き続き実需を見ながら調整していければと思っています。

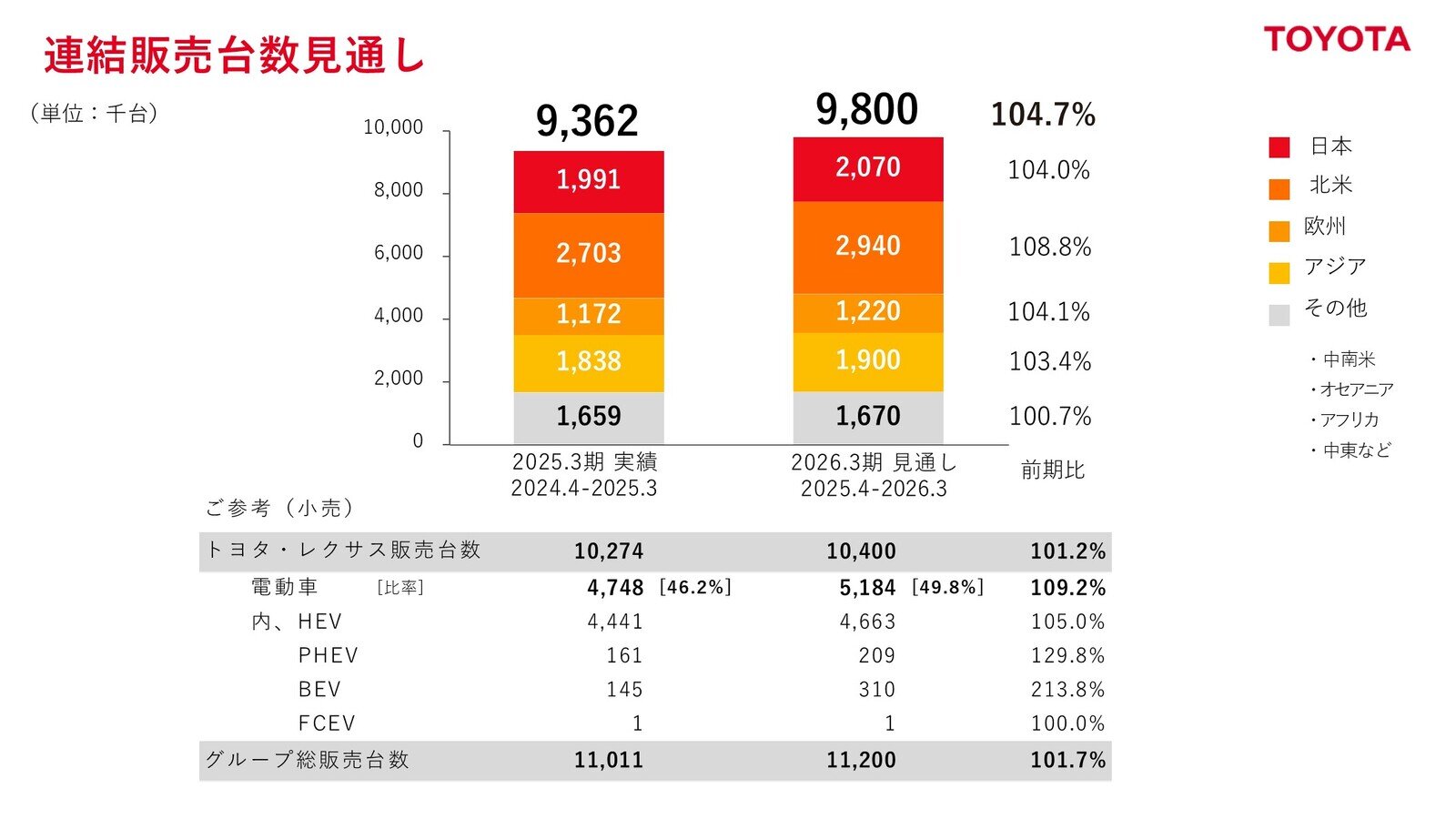

――25年度、北米向けの販売台数は294万台を見込んでおり、24年度の実績と比べると20万台以上の増加となる。増加の根拠を教えてほしい。

宮崎副社長

先期(24年度)は米国インディアナ工場で品質問題があり、生産を長期にわたりストップせざるを得ない状況になりました。

今期はそれがない状態でフルに生産が戻ってくる。なので、バックオーダー(在庫切れで入荷待ちになっている注文)を抱えたクルマの生産増強も含めプラスで見ています。

いろいろな変化が起こるなか、全てを見通せているわけではありませんが、現時点ではこれくらいの目線で動こうと思っています。当然、状況が変われば、その都度アジャスト(調整)する。

1台1台をしっかり売っていく、お客様にお届けするのが我々の責務だと思います。

その結果として、本日ご説明した数字に行き着きたい。できれば上を狙っていきたい、そこに変わりはないと思っています。

関税政策が車両価格や業績に与える影響についての質問が続いたのち、米国への生産移管や国内生産300万体制について質問が挙がった。

これに対し佐藤社長は、国内生産は揺るがないと断言。自動車産業が果たす責務について語った。