世界中の人々の故郷である地球。「ホームプラネット」を次の世代に引き継ぐために、私たちができることは何か。

4月3日、トヨタは電動車普及のための取り組みを発表した。

その前提となる大きな考え方について、社長の豊田は、常々、この様に社内に伝えている。

ここ数年、大雨など自然災害による被害が世界的に発生しております。こうした自然災害の原因の一つに、地球温暖化問題があげられますが、それ以外にも、大気汚染、エネルギー問題など、私たちが解決しなければならない課題は山積みしております。

私たちの世代に求められる責任は、経済成長はもちろんですが、次の世代が安心して暮らすことができる美しい故郷を守っていくこともその一つだと思います。当たり前ですが、空も海もつながっておりますので、その視野は地球規模であるべきです。

自分の生まれた町や国を愛するように、世界中の全ての人々の故郷である地球を愛し、この美しい故郷を次の世代に引き継いでいくことは、私たちの世代に課せられた責任です。今の私たちには、「ホームタウン」、「ホームカントリー」に加えて、「ホームプラネット」という概念が求められていると思います。「ホームプラネット」のために、私たちができることは何か。皆さんと一緒に考え、行動していきたいと思います。

ここからの内容は、4月12日「THE PAGE」に掲載された「HV特許を無償提供するトヨタの真意 そして電動化への誤解(モータージャーナリスト 池田直渡氏執筆)」の転載である。4/3の発表内容に加え、業界を取り巻く状況も含めて詳しく解説されているため、「THE PAGE」、池田氏の了解のもと、トヨタイムズでも紹介したい。

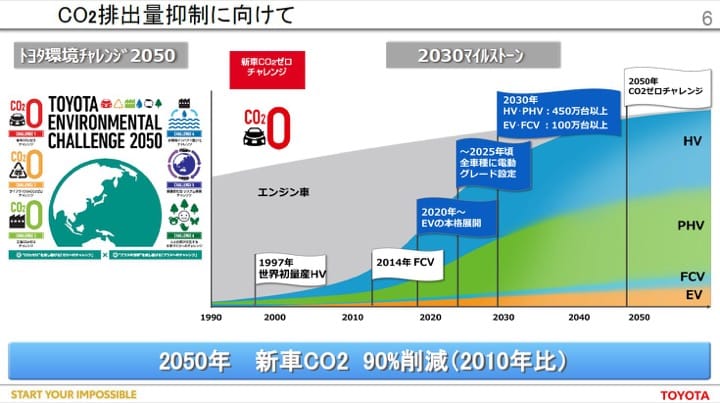

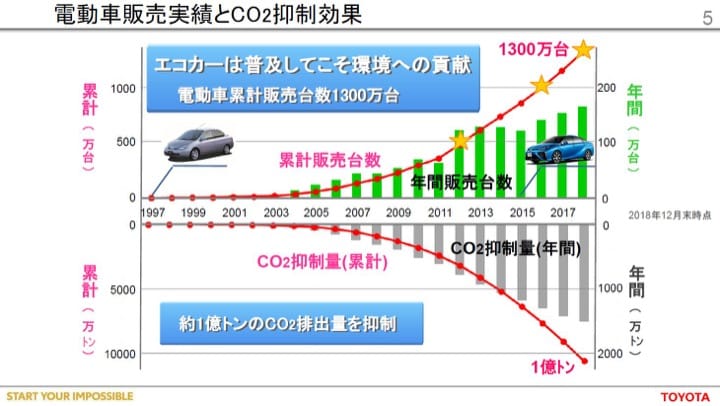

ハイブリッド車の電動化技術に関する特許をトヨタ自動車がオープンにする方針を発表しました。2030年末までに約2万3740件の特許を無償で提供します。ある意味で“敵に塩を送る”かのような決定ですが、トヨタの真意はどこにあるのか。モータージャーナリストの池田直渡氏に寄稿してもらいました。

無償提供される「三種の神器」の2つの技術

名古屋ミッドランドで3日に開かれた記者会見と同様に、日を改めて東京本社で開かれた記者説明会で壇上から説明をしたのはトヨタ自動車技術系のトップ役員である寺師茂樹副社長だ。

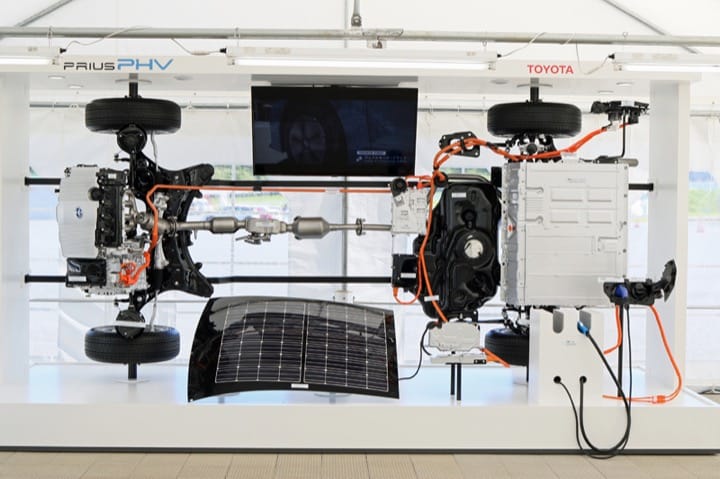

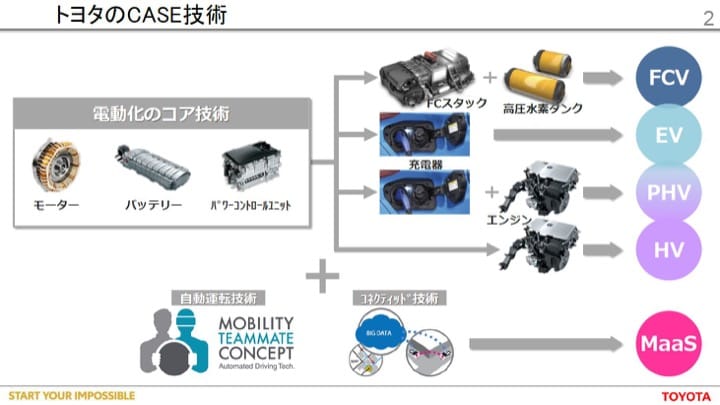

この話を理解するためには前提となる事項が多いので、まずはその整理から始めよう。トヨタの発表にあるモーターとPCUとは電動化「三種の神器」のうちの2つ。残る1つはバッテリーだ。「電動化」とは「電気自動車化」ではなく、何らかの形でモーターを搭載する。つまりハイブリッドも含む。ここを分かっていないメディアも多く、電動化の話題が出る度に、いまだに誤解を広めるので、いつも話がややこしくなる。

各社が対応迫られる「ZEV」と「CAFE」規制

ZEV規制に対応するにはどうしてもEV(またはFCV)が必要だ。というより、これはHVでは達成できない。HVは2018年以降、ZEVとして認められなくなったからだ。例えば、2020年にはトータルで7.0%をZEVにしなくてはならない。ただし内輪の3.0%まではPHVをカウントに入れることができる。

平たく言えば、ZEV規制は「すごい環境性能のクルマを決められた台数(総販売台数に対するパーセンテージ)だけ販売しなさい」というルールなので、例えば20年のZEV規制を何が何でもクリアしようとすれば、全生産台数の4%だけEVを作って叩き売る方法がある。PHVも3%に届かないなら同様だ。利益を圧迫するので簡単な話ではないが、所詮限られた台数であり、どっちみち罰金的なクレジットを買わされるくらいなら、その分を値引きに回してしまうという考え方も成立するのも一面の真実だ。ただし、義務付けされる比率は年とともに増えて行くので、そういう泥縄なやり方はいつまでも続けられるわけではない。

直近の問題はCAFEの方で、こちらは「売れるクルマの環境性能を上げなさい」という規制なのだ。販売したクルマの平均値なので、すごい性能のクルマを少しばかり叩き売りしてもどうにもならない。ひらすら地道に販売するクルマの燃費を良くするしかない。

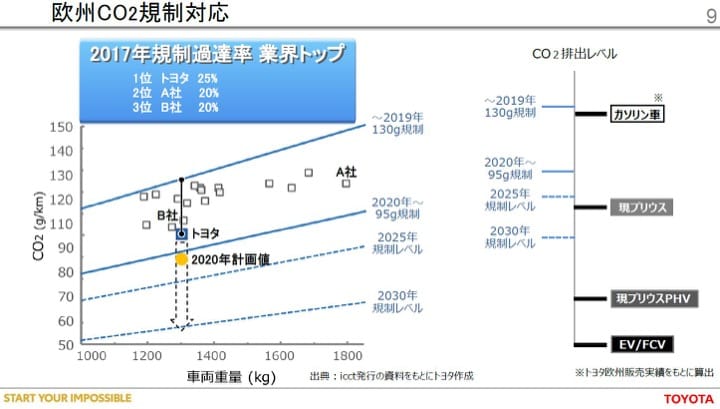

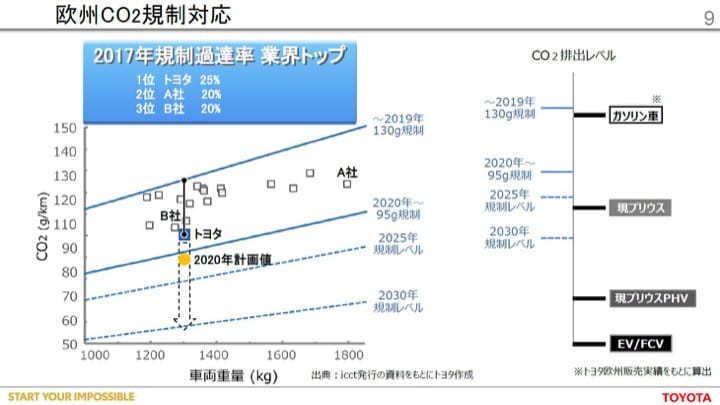

「2025年規制」をクリアできないメーカー続出

さて、この図を見ると分かる通り、ほとんどのメーカーは目前に迫った2025年の規制をクリア出来そうもない。残り5年少々。今から技術開発をして間に合うはずもない。このままだと、ある日突然EVが爆売れするという奇跡を祈るだけになってしまう。そんな経営計画で良しとする経営者はいまい。

欧州メーカーを中心に、これまでハイブリッドを「ガラパゴス」呼ばわりしてきたメーカーは多いが、こうした現実を前に背に腹は変えられなくなった。ここ数年、トヨタにはハイブリッドシステムを買いたいという他メーカーがひっきりなしにやってきている。国内で言えば、トヨタアライアンス内で、スバルとスズキがハイブリッドを採用する。

さて「ハイブリッドシステムを下さいな」と言われても、「毎度あり」とレジ袋に入れて渡せるわけではない。多くの場合、採用側メーカー製のエンジンとトヨタのハイブリッドシステム(THS)を

つまりトヨタがその負担を負わないと、THSは売り買いできない。トヨタにしてみれば、THSを売るということは、そのフィッティングを手伝う部隊を新たに創設しなくてはならない。その規模は、中期的には500人体制にもなるという。THSを知り尽くしたトヨタですら、それだけ手間がかかるのだ。大変さは推して知るべしだろう。